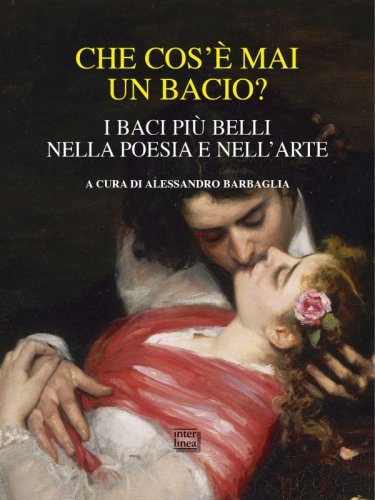

Esce una nuova puntata del podcast Interlinea. Scrivere il futuro tra le righe della storia dedicata ai baci in poesia: Servono baci e abbracci? Vincere il virus con la poesia, un colloquio con Alessandro Barbaglia, curatore dell’antologia Che cos’è mai un bacio?

Potete ascoltarlo sul nostro sito e sulle principali piattaforme come Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Quell’«apostrofo rosa tra le parole “t’amo”» che è il bacio secondo Cyrano non ha mai avuto un’antologia poetica tutta per sé. Ora la propone un libraio e scrittore. Alessandro Barbaglia, tra versi e arte passando per la narrativa e senza dimenticare il cinema. Dalla «bocca mi baciò tutta tremante» di Paolo e Francesca a «ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai» di Pablo Neruda, con le immagini pittoriche che vanno da Giotto a Chagall, resta sempre aperta la domanda dello stesso Cyrano: «un bacio, insomma, che cos’è un bacio?» È una proposta letteraria che in periodo di Coronavirus risulta ancora più suggestiva per esprimere l’indicibile emozione di un atto sempre nuovo, unico. Podcast di Roberto Cicala.

Alessandro Barbaglia, poeta e libraio, è nato nel 1980 e vive a Novara. Nel 2017 ha pubblicato con Mondadori La Locanda dell'Ultima Solitudine, finalista al Premio Bancarella, sempre con Mondadori pubblica nel 2018 L'Atlante dell'Invisibile e nel 2020 Nella balena.

Di seguito potete leggere un estratto dall'antologia Che cos'è mai un bacio?

Leggere di baci: una lettura pericolosa

È un bel silenzio quello detto dai baci, talmente bello che certi poeti non direbbero altro.

Non ci basterebbero tutte le labbra del mondo per contare i baci di Neruda o quelli di Prévert e sono letteralmente incalcolabili quelli di Catullo (anche se, e lo vedremo bene, ci saranno poeti che lo rimprovereranno di averne evocati pochi); forse Dante ne ha cantati meno ma gli sono bastate tre terzine per dirli in maniera definitiva e chiarire in modo decisivo il loro aspetto più importante: leggere di baci è pericoloso. È più pericoloso che scriverne. In certi casi ne va della vita, spalanca le porte dell’inferno, apre la via del tradimento (vedi Giuda o Giacobbe) o della dannazione (vedi Paolo e Francesca). In tutti gli altri casi è pura estasi. Un pericolo anch’essa, a guardar bene.

Ecco allora il pericolo che vi attende: leggere di cento e mille e «millinfiniti» baci vestiti a festa dalle migliori parole dei poeti. E quando avrete finito vi accorgerete che i baci di cui avete letto altro non sono che un’ondina se confrontata allo tsunami di baci che squassa e sommerge la poesia amorosa di ogni tempo.

Insomma preparate guance e labbra, sarà una lettura a schiocco, morbida, calda e mordicchiata, ci sarà da frullare, picchiettare, stampare, arrossire e impallidire e talvolta fuggire, solo per ritardare ancora di un istante l’estasi del bacio inevitabile.

Ci sarà da pendere dalle labbra dei poeti e delle poetesse (colpevolmente meno dei poeti, per colpe non delle poetesse, è ovvio, e per responsabilità che andrebbero indagate. Perché le poetesse baciano meno? Forse per ragioni che hanno a che fare con uno storico maschilismo letterario? O forse perché per secoli non è stato concesso alle donne di raccontare la volontà carnale di perdersi in un’estasi fisica, volubile, magari anche solo fine a se stessa, della durata appunto di un solo bacio? O forse c’entra il fatto che tante meravigliose poetesse sono state mangiate via dal tempo e dalla dimenticanza in onore al fatto che se c’è una cosa che sappiamo fare bene, quasi quanto costruire bellezza, è distruggerla? Da raccontare, quella dei baci persi delle poetesse, mi sembra una storia bella, e magari lo faremo un’altra volta).

Fare una selezione di baci in poesia è come chiedere a un bimbo di entrare in un gigantesco negozio di giocattoli per sceglierne uno solo: per quanto si possa tentare di far le cose bene, molto resterà fuori, e non è detto che quel che si è scelto di antologizzare qui sia il meglio in assoluto: è solo una scelta. E le scelte sono scommesse, proprio come i baci.

Prima di iniziare a scaldare le labbra, però, qualcosa sul bacio va detto. E qualcosa anche sul criterio con cui questi testi sono stati scelti, perché spesso i baci finiscono in una zona grigia della poesia al confine tra la letteratura più aulica e quella più popolare: sarebbe stato impossibile trascurare la questione. Quindi vi capiterà di trovare vicino a Rostand, magari, una canzone tradizionale serba che non avrà il prestigio e il suono dell’accademia ma che porta con sé l’essenza del bacio vero, quello democratico che si scambiano anche gli analfabeti innamorati e trasformato in poesia dal loro stesso amore, non dalle loro parole.

Inoltre, e lo si capisce al volo sfogliando questo libretto, tra i mari burrascosi e impetuosi dei baci in poesia ho inserito, come approdo sicuro, come boccate da riempire d’aria e non di baci, alcune riflessioni sulla natura del bacio, la sua storia, il modo in cui è stato rappresentato al cinema, nella storia dell’arte e persino… la sua valenza scientifica. Perché baciare è una scienza: si chiama osculazione. Chiamarla bacio è già farne poesia.

Ora però da qualche parte occorre pur partire, e non lo si può fare senza chiedersi: ma che cos’è un bacio? E chi è quel pazzo che ha inventato il bacio?

Bacio, dunque, «chi è costui?» direbbe don Abbondio.

Il bacio deve essere simile al tempo, fugge e come il tempo, direbbe sant’Agostino, tutti sanno bene che cos’è, ma se qualcuno ci chiede di spiegarlo non sappiamo da che parte cominciare.

Ripartiamo allora: Ludwig Hölty, poeta tedesco contemporaneo di Mozart e molto caro anche a Beethoven (il grande compositore aveva sei anni quando Hölty morì), spiegava i baci in questo modo: «Dare baci, strappare baci, è l’unica cosa che tenga occupato questo mondo laborioso».

E se per «mondo laborioso» intendiamo qualcosa che ha a che fare con la fatica, allora il bacio è la sospensione della fatica, un premio, un ozio meraviglioso: una bolla in cui altro non c’è se non due amanti che si baciano.

Che il bacio sia qualcosa che ha a che fare con un’astrazione dal mondo concreto e dalle sue fatiche sembra essere tema caro anche al medico e poeta danese Emil Aarestrup, uno dei rimatori più erotici e sensuali che il Romanticismo ricordi. Uno che, alla fine, e lo leggeremo per esteso più avanti, definirà il bacio «un muto linguaggio di piacere» fatto non solo di labbra che si sfregano, ma di corpo e pelle in tutte le sue rotondità.

Anche Paul Verlaine nel bacio non mette solo le labbra, ci mette i denti e non perché il bacio sia l’educato parente di un morso (parecchi autori lo definiranno così), ma perché, secondo il poeta francese, il bacio è una musica, è un «infuocato accompagnamento sulla tastiera dei denti / dei dolci ritornelli che amore canta nei cuori ardenti».

Insomma, se sembra essere vero che non si può dare un bacio senza bocca, così dice un proverbio tedesco vecchio quanto il mondo, e molti dizionari definiscono il bacio come «la pressione di una bocca contro un corpo fisico», è pur vero che, per i poeti, per fare un bacio la bocca non è sufficiente.

Per esempio non possono mancare le orecchie.

Wolfang Von Kemplen, l’inventore geniale (folle?) che nel 1769, per divertire Maria Teresa d’Austria, creò Il Turco – forse il primo automa della storia, un robot che avrebbe dovuto simulare un giocatore di scacchi e sfidare, lui da macchina, i giocatori umani (ed era ovviamente un inganno: all’interno del manichino a ingranaggi c’era un uomo che sapeva manovrarlo) –, fu anche teorico del suono dei baci. Ne definì tre categorie nel suo meraviglioso libro Il meccanismo della parola umana

(Vienna 1791); il primo è il bacio vero e proprio che deve generare un suono «affettuoso e squillante originato dal cuore», poi disserta del bacio più discreto e quindi acusticamente più lieve, fatto come di un suono di vento tra le foglie; e infine tratta il caso del bacio schifoso, il cui suono è, ovviamente, una schifezza: «il bacio suona proprio come quando una mucca trascina le zampe posteriori fuori da un pantano», definizione di cui si innamorerà Mark Twain, tanto da citarla spesso.

Interessante, ma poco convincente. Più preciso nel definire il suono del bacio, se ne accorgerà Neruda che utilizzerà la stessa espressione, è Jens Johansen Jörgensen che con grande lievità troverà forse un paragone migliore (sicuramente meglio di quello della mucca): «lo sciabordare delle onde contro la ghiaia della riva è come il suono di lunghi baci».

Sören Kierkegaard nel Diario del seduttore è un pizzico più violento: «Senza interruzione, per tutta la sera, si sentiva un rumore come se qualcuno andasse in giro con uno scacciamosche: erano i baci degli innamorati».

Insomma, diciamola tutta, forse se i poeti eccellono nel dare voce ai baci, da un punto di vista della definizione del loro suono specifico, invece, il campo della meraviglia non è del tutto esaurito.

Potrà mai mancare il gusto, in un bacio? In un minnesäng del Duecento (un componimento lirico, spesso una canzone) attribuito a Venceslao I re di Boemia, il sovrano dopo aver baciato la sua amata canta: «Proprio come una rosa che schiude il suo calice quando beve la dolce rugiada ella mi ha offerto la sua bocca dolce come

lo zucchero». Il bacio è dolce, insomma, quasi sempre almeno, talmente dolce che, quando non c’è, è amaro. Lo dice bene, ovviamente, Italo Calvino nel Cavaliere inesistente: «Se infelice è l’innamorato che invoca baci di cui non sa il sapore, mille volte più infelice è chi questo sapore gustò appena e poi gli fu negato».

Ci sono anche due epigrammi latini che non si discostano tanto dal canone zuccherino del bacio: «Che cos’è più dolce dell’idromele? La rugiada del cielo. E cos’è più dolce della rugiada? Il miele di Hybla. E cosa più dolce del miele? Il nettare. E del nettare? Un bacio».

Il secondo epigramma è praticamente identico, cambia solo nell’ordine delle domande e delle risposte eccezion fatta per l’ultima e decisiva risposta: nulla è più dolce del bacio.

C’è poi una terzina deliziosa attribuita ai trovatori francesi che fa così: «Il respiro della sua bocca è così dolce, che se ne può vivere per una settimana, chi lo sente lunedì, non avrà dolore per tutta la settimana» (la strofetta, per altro, mi ricorda, anche se il contesto è differente e l’esito sconfina dal gusto all’olfatto, il carme 13 di Catullo, l’invito a cena per l’amico Fabullo al quale il poeta garantisce una cena abbondante e deliziosa se, arrivato a casa di Catullo, sarà l’ospite stesso a portare belle ragazze e cose deliziose da mangiare. In cambio, avendo Catullo solo un portafoglio pieno di ragnatele, Fabullo riceverà dal poeta un profumo di donna – dono delle veneri – che gli farà vivere un’esperienza d’amore così potente da pregare gli dei di trasformarlo tutto in naso).

Anche i chierici vaganti del Medioevo cantavano che «il bacio è posato sulle labbra di ogni ragazza come una

rosa che aspetta solo di essere colta» mente i vecchi minnesänger tedeschi cantavano «costei è dolce nei baci in amore, piena di decoro, come la rosa rosseggia di rossore e il giglio delle valli vince tutte le cose in odore».

Diciamo che da mille anni il trinomio bacio-rosa-miele (o zucchero) inflaziona la poesia quasi a creare un legame chimico di necessità (tanto è vero che trovare un giglio delle valli tra le similitudini floreali dedicate ai baci e non una rosa emoziona come quando si trova un quadrifoglio tra le onde del mare). Fabrizio De André in quel capolavoro che è Se ti tagliassero a pezzetti racconta di un bacio affidato a labbra di «miele rosso rosso». Un verso che, per quanto non spacchi l’immaginario del bacio dolce, non smetterei mai di ascoltare.

Detto del suono, del profumo e del gusto, i baci non sono tutti uguali anche al tatto. Tant’è vero che forse per certe popolazioni i baci non esistono proprio.

Il bacio è argomento misterioso tanto che neppure sappiamo bene perché ci si baci. A riguardo esistono almeno quattro teorie antropologicamente fondate:

1) le labbra sono rosse come la frutta matura e l’uomo preistorico, che si cibava di quella o di carne rosso sangue, cominciò ad associare al rosso da portare alle labbra l’idea di una saporita ricompensa. Tra l’altro labbra, mela rossa e peccato, secondo questa teoria, legano il mito alle ragioni evolutive; in altre parole Dio e Darwin, sulla mela e sul bacio, direbbero esattamente la stessa cosa;

2) il bacio è quel che ci rimane della soddisfazione che, da neonati, abbiamo provato durante l’allattamento,

i baci, ovvero le labbra estroflesse degli uomini, sarebbero i sostituti dei capezzoli materni;

3) il bacio è quel che l’evoluzione ci ha lasciato del rito della premasticazione materna. Una tecnica di svezzamento che portava le madri a far del cibo una pappetta che poi lasciavano scivolare dalla propria bocca a quella del figlio. Disgusto? Beh, siamo onesti: gli omogeneizzati hanno una storia ben più recente rispetto alla storia dello svezzamento, e sembra che l’uomo si sia nutrito così fin dalla preistoria, anzi ben da prima visto che molti mammiferi che hanno il 98,7 per cento del dna in comune con l’uomo – i bonobo, per intendersi – si “baciano” proprio per questa ragione. Anche qui: è l’evoluzione che ha inventato il bacio;

4) infine abbiamo un naso, e quindi un olfatto, davvero scarso. Il bacio, soprattutto quello amichevole e tenero, non nascerebbe quindi come qualcosa che sta di casa sulle labbra, ma per la necessità di annusarsi molto da vicino e conoscersi. A quel punto, poi, quando due esseri umani si trovano a pochi centimetri l’uno dalle labbra dell’altro, una combinazione delle tre teorie precedenti, mescolata alle leggi dell’attrazione, avrebbe spinto l’uomo a inventare il bacio.

È davvero così? Secondo una ricerca del 2015 di “American Anthropologist”, una rivista di antropologia molto autorevole, storicamente solo il 46 per cento delle civiltà prevede il bacio (anche se oggi, nella civiltà moderna, il 90 per cento della popolazione mondiale si bacia).

Ne consegue che, a dispetto di come viene rappresentato dalla cultura di massa contemporanea, non esi15

sterebbe alcuna prova che il bacio abbia carattere universale e nemmeno “universalmente” umano.

Per la ricerca americana il bacio è strettamente collegato al livello di complessità della civiltà stessa: più una civiltà è avanzata e più è probabile che i suoi individui si bacino; mentre la comparsa del primo bacio nella storia sarebbe stata piuttosto tarda nell’arco dell’evoluzione umana, risalirebbe al 3000 a.C. Possibile?

Anche perché ci sono teorie che sostengono esattamente il contrario: «il bacio è veicolo di batteri, prima dei tempi recenti solo le civiltà culturalmente arretrate si baciavano». Il ragionamento sarebbe simile al lavarsi le mani, da quando sappiamo che è una norma igienica che salva la vita, ci laviamo le mani e moriamo meno. Perché continuare a baciarci, allora, o, per le popolazioni primitive, iniziare a farlo?

Se le risposte dei poeti baciano tutte le prossime pagine, anche la scienza qualcosa sul bacio racconta: è vero, in un bacio di dieci secondi almeno 80 milioni di batteri migrano dalla bocca di un baciante all’altro. Un dramma? Non tanto perché la stragrande maggioranza di essi sono innocui (o già presenti nella bocca di entrambi i baciatori), mentre un bacio mette in movimento 34 muscoli del viso (senza contare quelli di schiena e collo), aumenta dolcemente il battito cardiaco, permette al cervello di generare endorfine con effetto analgesico e antidepressivo (senza contare che nel 1980 una buffissima ricerca dimostrava che baciando il proprio innamorato prima di andare al lavoro ci si mette alla guida più felici e rilassati ed è meno probabile che si sia causa di incidenti. Non so, io dopo il mio primo bacio sono caduto dalla bicicletta per l’emozione). Negli anni cinquanta era stato clamoroso lo slogan di una campagna pubblicitaria contro il bacio. Lo troviamo sulla rivista “Momento Sera” il 16 febbraio 1955: «se volete ammalarvi: baciatevi!»

Sicuramente non sappiamo molto delle ragioni per cui ci baciamo. Gli scimpanzé e i bonobo si baciano. Anche con la lingua. E si abbracciano dopo una violenta controversia: fanno la pace. E quando la fanno si baciano e si danno grandi pacche sulle schiene pelose durante gli abbracci (è una scena da vedere!). Nulla di tutto ciò ha a che vedere con l’accoppiamento anche perché i baci avvengono anche tra individui dello stesso sesso. Molti altri animali, anche parecchio diversi dall’uomo, si sfiorano il muso (lo fanno persino i porcospini, sfiorandosi reciprocamente sull’unica parte del corpo non coperta da aculei: il naso), ma difficilmente anche quelli che hanno le labbra lo fanno per un tempo prolungato – eccetto uomo e scimpanzé –.

I Romani, che si baciavano tenendo il miele sulla lingua per dare al bacio un gusto dolce (e ci risiamo con l’accoppiata miele e baci… ma qui forse era necessario visto che i Romani non brillavano per igiene orale), dividevano i baci in tre categorie: gli oscula, i baci amichevoli, i basia, i baci d’amore, e i suavia, i baci appassionati.

Ma questa suddivisione non è per nulla esauriente, dove mettiamo i baci passionali, quelli di pace come il bacio santo con cui san Paolo incitava tutti a salutarsi, quelli di rispetto, quelli di amicizia, o il sacro bacio della morte, quello che Dio dà al moribondo bevendo il suo ultimo respiro e accogliendo l’anima del defunto nel

proprio soffio divino? (Sembra che molte divinità facciano così…). E poi come non commuoversi davanti alla bellezza della parola tedesca nachkussen che significa «supplire ai baci che non sono stati dati con altri baci integrativi». In che categoria vanno messi questi baci supplenti o i baci restituiti (altra macrocategoria di cui parleremo più avanti)?

Potremmo non finire più e invece è arrivato il momento di cominciare. Anche perché, come spiega bene il filologo danese Peder Sylv (1631-1702), «colei che concede un bacio concede anche di più, e colui che ha accesso ai baci ha accesso anche a qualcosa di più».

E allora che si cominci ma non ci si dimentichi: leggere di baci è pericoloso, pericolosissimo. Chiedere a Paolo, chiedere a Francesca. O anche a Gesù. Che queste parole mie, allora, e soprattutto quelle splendide non mie, vi siano un lungo bacio d’amore e d’infinita giovinezza. D’amore per la poesia e il suo modo di farsi bacio.

Inserisci un commento