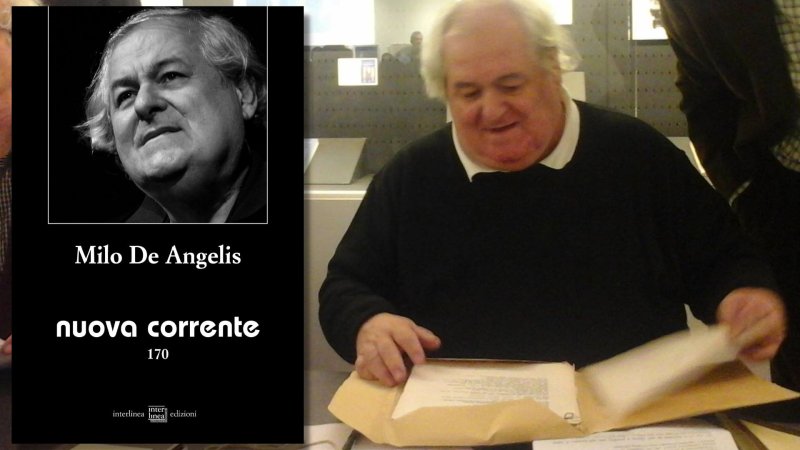

Intervista di Stefano Verdino al poeta Milo de Angelis.

Dall'ultimo numero di Nuova Corrente 170

1. Forse sei il poeta più intervistato della tua generazione, segno di giusto interesse, generosa disponibilità, fiducia nel dialogo e nell’ascolto. E allora perché non partire proprio da qui. Mi sembra che le tue interviste, cordiali e perentorie, siano in un particolare equilibrio con la tua scrittura: ne sviluppano risvolti teorici e biografici, ma anche introducono una confidenza di tono, che non si avverte nelle tue pagine critiche, di tono più severo. Quali i motivi e le ragioni dell’intervista? E chi conduce il gioco? Chi chiede o chi risponde?

Dall'ultimo numero di Nuova Corrente 170

1. Forse sei il poeta più intervistato della tua generazione, segno di giusto interesse, generosa disponibilità, fiducia nel dialogo e nell’ascolto. E allora perché non partire proprio da qui. Mi sembra che le tue interviste, cordiali e perentorie, siano in un particolare equilibrio con la tua scrittura: ne sviluppano risvolti teorici e biografici, ma anche introducono una confidenza di tono, che non si avverte nelle tue pagine critiche, di tono più severo. Quali i motivi e le ragioni dell’intervista? E chi conduce il gioco? Chi chiede o chi risponde?

Rispetto a Poesia e destino (il mio unico libro critico del 1982) ilì tono delle interviste successive appare più disteso e colloquiale, non c’è dubbio. Questo può dipendere dal fatto che molte di queste interviste sono state fatte dal vivo, con una dimensione personale che ingentilisce la voce e la conversazione. Ma la ragione più vera è un’altra: Poesia e destino resta un ardente libro di giovinezza, un libro che tiene viva la spinta furiosa all’assoluto e la pronuncia categorica che era stata tipica della rivista “Niebo” e che ha caratterizzato il primo tempo della mia vita, fino agli anni novanta, più o meno. In seguito, a poco a poco, nelle mie affermazioni perentorie si è inserita la passione per il dialogo e per l’insegnamento (che ho

iniziato tardi, appunto in quel periodo) con un’apertura dialettica prima sconosciuta. Quanto al discorso generale sul senso e sulle ragioni di un’intervista, direi che tali interviste da una parte sono occasionali – legate a una lettura pubblica, a un incontro con altri poeti, a una situazione scolastica – e proprio per questo particolarmente insidiose: può succedere di trovarsi di fronte a domande scontate e ripetute mille volte oppure a domande di pura contingenza storica o ancora a domande interamente prive di senso. In questi casi – quando non rifiutavo l’intervista – mi sono arrampicato sugli specchi per dare una risposta che alla fine prescinde dalle attese dell’intervistatore e s’incammina per conto proprio lungo

una nuova strada, magari partendo da un lembo della domanda e portandola poi in una direzione opposta. Invece nel caso qui presente – ossia nel caso del dialogo che stiamo conducendo oggi 30 agosto 2022 – devo dire che mi sembra molto bello e originale essere intervistato sul significato stesso dell’intervista, cosa mai successa prima!

2. Cito da una tua intervista: «Mi ha sempre colpito, fin da ragazzo, la figura della semiretta. La semiretta è qualcosa che tende all’assoluto e tuttavia inizia qui, nella nostra mano che la traccia sul foglio.

Mi ha colpito, voglio dire, questo intreccio di infinito e di lavoro manuale, qualcosa di proteso verso l’alto e di fragile, affidato a due dita che impugnano la penna. Semiretta, semitono, semidio, semifinale, tutte figure dell’incompiuto» (Colloqui sulla poesia, a cura di I. Vincentini, Book Time, Milano 2013, pp. 173-174). Trovo tutto questo rilevante e penso che ciò valga soprattutto per la poesia, che ha un inizio sempre concreto, di luogo e tempo, con precisi elementi (foglio, penna, due dita, ora con varianti di tastiera e video) e avvia un nodo di sillabe, parole, frasi, ritmi, versi, che mettono in moto un infinito viaggio dentro chi scrive e nella tribù dei lettori, che può bucare il tempo. Che ne dici?

La figura della semiretta era già presente in Poesia e destino e ha percorso tutto il mio immaginario di poeta, fin dall’inizio, come dicevo nell’intervista che hai citato. In effetti è suggestivo pensare a questa linea che parte da un foglio sottomano, si inoltra negli spazi, si allontana sempre di più, raggiunge le grandi costellazioni e si perde nel vuoto cosmico. Ma da un po’ di anni – almeno da Biografia sommaria – penso che la semiretta per essere veramente poetica abbia bisogno di un’altra figura geometrica, quella del segmento. Il segmento costituisce una minaccia per la semiretta, le impedisce di slanciarsi indisturbata verso il cielo e di proseguire solitaria il suo viaggio nell’infinito. Il segmento le ricorda che qualcosa all’improvviso può interromperla e restituirla alla sua finitezza, a una linea delimitata da due punti, spazio chiuso dove il percorso può essere soltanto quello di andata e ritorno tra A e B. E questo significa anche restituirla alla sua fragilità, ai limiti della condizione umana che possono irrompere da un momento all’altro nel sogno di un volo eterno. Ecco, adesso penso che la poesia venga ben rappresentata da queste due figure: il cammino celeste e vittorioso della semiretta e il dramma chiuso del segmento, che costituisce per lei un pericolo permanente e la continua evenienza di un limite feroce.

3. Cito ancora da una tua intervista, questa volta con Damiano Sinfonico, in cui ti chiede sul tuo amore per «l’interminabile parola data» e tu così rispondi: «Ho sempre sentito, fin da bambino, la sacra ricchezza dell’espressione “dare la parola”. Significa affidare a chi legge la nostra parola ma anche consentirgli di parlare; e infine dare una garanzia di verità, fare una promessa che si deve mantenere. Per questo la parola poetica è una parola non ritrattabile, una parola d’onore. È una parola che nutre (il pane) mescolandosi alla parte più vulnerabile di ciò che siamo (il sangue) ed è al tempo stesso la vita e la morte. Credo che tale parola nasca insieme a noi, fin dall’inizio, che si annidi in qualche parte oscura di noi (le cantine) e che a noi spetti il compito di tradurla, letteralmente: extra ducere, condurre fuori, permettere la sua vera nascita, l’ingresso nel tempo umano di cui parli, un tempo che non può esistere senza l’onore della parola poetica», https://www.labalenabianca.com/2015/03/04/linterminabile-parola-data-intervista-amilo-de-angelis/. È un’osservazione gravida di altre questioni: vi è una parola originaria, o meglio un Verbo? Ma il banchetto eucaristico in questo caso fa piuttosto fronteggiare, anche drammaticamente, pane e sangue, ovvero l’oltranza della parola non si pone come un assoluto o una risoluzione, perché per nascere deve convivere con il tempo e quindi con la morte e anche il silenzio.

Non credo a una parola originaria e stabilita per sempre nelle nostre radici e tantomeno a un Verbum creatore. L’immagine rimanda a uno sfondo religioso che mi è estraneo. E non parlo solo di quello cristiano, ma anche di quello platonico e di quello orientale, se pensiamo a tutto il peso che riveste nelle Upanishad – e in particolare nella Māndūkya Upanishad – la Sillaba ancestrale e generativa da cui emergerebbero i linguaggi. Credo in altri assoluti. Assoluti che sono assetati di permanenza e trafitti dalla cronaca, eroi in lotta furiosa con il gioco delle contingenze, attimi fecondi di infiniti ritorni. Passando per i tragici greci, per Cavalcanti, Leopardi, per il Nietzsche di La gaia scienza ma anche per il Mallarmé di L’autre

éventail e per il suo spazio popolato di ossimori, credo nella parola drammatica a cui accenni anche tu, parola priva di fondamenta e priva di destinazione ultima – come gli atomi di Lucrezio – che urla la propria finitezza ma non raggiunge il suo fine, persa nelle solitudini del mondo e dell’attimo presente, costretta appunto a «convivere con il tempo e con la morte».

4. Molte volte hai parlato del silenzio, e questa volta ti cito da una recente intervista del 2020 con Corrado Benigni: «Tra il silenzio e la parola c’è un baratro. Non sono due luoghi confinanti. Non si arriva alla parola percorrendo una strada asfaltata e presentando i documenti alla dogana. Il sentiero si interrompe di fronte a un precipizio. Siamo lì, sul ciglio, guardiamo in basso e non vediamo il fondo. Guardiamo davanti a noi e non vediamo l’altra sponda. Ci guardiamo alle spalle e non troviamo più la via che abbiamo percorso. Non possiamo più tornare indietro. Dobbiamo saltare, dobbiamo affrontare un pericolo tragico», . C’è quindi un silenzio che riguarda il sentiero interrotto (Heidegger?) prima della parola, che non è quindi sintesi, ma salto – mortale precisi – equiparando in qualche modo poesia e vita. Ma in quel salto la parola trattiene qualcosa di quel silenzio? Mi pare che certo tratto intransitivo della tua poesia abbia in sé le ragioni di quel silenzio, che vale come puro vuoto o assenza. Un silenzio che è muro e non alone. Nulla a che vedere con l’orfismo, con cui sei stato a volte erroneamente assortito.

Mi rendo conto che parlare troppo del “silenzio” è rischioso, non solo perché può diventare una contraddizione in termini ma anche perché il motivo del silenzio è entrato in una certa sottocultura New Age a base di tramonti da cartolina e musica rilassante. Ma ovviamente qui si tratta di un altro e drammatico silenzio, quello di cui è impregnata la parola poetica, quello che le impedisce di venire alla luce, le sbarra la strada con i suoi posti di blocco. Un silenzio che è muro e non alone, come lo hai definito perfettamente. Si pone come diga, a volte insuperabile, tra noi e la nostra espressione, ci mette di fronte a un precipizio minaccioso che guardiamo smarriti, con la tentazione di saltare e con il rischio di cadere nell’ignoto di una parola sconosciuta. Ed è giusta anche la tua osservazione che questa parola «trattiene qualcosa di quel silenzio», il quale si introduce di nascosto nella sua pronuncia e incrina la voce, impedendole di distendersi nel bel canto. Quanto all’orfismo, dopo tante insistenze dei miei lettori desiderosi di farmi scendere nell’Ade, finirò per compiere anch’io un piccolo viaggio da quelle parti e levare una supplica a suon di cetra a Plutone e Proserpina. Tuttavia il mio Orfeo – lo

sento – non sarebbe né quello di Virgilio, che si volta per errore, né quello di Pavese, che si volta consapevolmente. Farebbe qualcos’altro, ma non so ancora cosa.

5. Anche il tragico è concetto chiave della tua poesia. In Poesia e destino tieni a metterne a fuoco l’arcaicità, da tragedia greca, ancora immune dalla psicologia della modernità, età di gradazioni e mediazioni che mal tollera il fronte a fronte. Ma in un tempo, quale il nostro, in cui le reti di relazioni sono infinite, e tutto è sempre più vischioso, è praticabile tale tragico o è illusione? Oppure la poesia – per sua costituzione nella modernità – ne è il solitario alfiere in quanto la sua parola non

può mai essere opaca. Inudita o inascoltata, ma opaca no.

In Poesia e destino, forse per l’influenza di Nietzsche, avevo sottovalutato Euripide e le sue sottili introspezioni, contrapponendogli la potenza arcaica di Eschilo. Ma poi, nel corso degli anni, ho riscoperto le verità euripidee e i grandiosi labirinti interiori dei suoi personaggi femminili, tanto che Elena, Ecuba, Ifigenia, Elettra, Medea mi sono spesso accanto in un dialogo “moderno” – per tornare alla tua domanda sul nostro tempo – che continua ad appassionarmi. Ma in entrambi i casi – sia che si tratti di Eschilo e del suo sublime rigore, sia che entrino in scena le sfumature psicologiche di Euripide – ritengo ineludibile e intensamente attuale la presenza del tragico nel mondo contemporaneo della rete e dei network, perché proprio nel cuore dell’effimero esso esercita la sua ostruzione, gli contrappone dilemmi immortali e laceranti che rimangono vivi nei millenni: rimangono quei “solitari alfieri” – riprendendo la tua espressione – capaci di esprimere e rappresentare il senso ultimo della condizione umana.

6. La questione della biografia in versi. Hai scartato l’io autobiografico, gravido di potenziale elegia. E hai lavorato, sempre più, su un io come materiale: vale a dire ci sono molte tracce che rinviano alla tua biografia, dalla toponomastica di Milano, all’epopea di strade e tangenziali, a luoghi di lavoro (scuola, carcere), incontri e persone. Ma non c’è un flusso o un romanzo di tutto questo. Vale molto sempre più la funzione del “segmento”, vale a dire una traccia spezzata, che può essere anche una epifania, un lampo, ma mai un varco o barbaglio montaliano. Sono gli eventi, precisi, va aggiunto, della vita che la poesia ha il compito di testimoniare, illuminandoli con la luce del verso, ma senza commozione o trasfigurazione mi pare.

Dici bene: per me è impossibile costruire un romanzo. L’idea stessa di “costruzione” mi è estranea. Figuriamoci poi un romanzo autobiografico, dove le parole hanno il compito di delineare un personaggio. Nella mia scrittura resta solo la “traccia spezzata” a cui accennavi, il lampo dei volti e degli incontri. E vi resta perentoriamente, con un’impronta che vuole essere definitiva. È come se quegli incontri mi chiedessero con forza di durare, di non essere dispersi nei capricci della vita quotidiana e ritrovare sulla pagina la permanenza che fin dall’inizio bussava alla loro porta. Chiedono insomma di essere “tradotti”, con tutta la precisione del tradurre e tutta la necessità esistenziale di risvegliare ciò che è avvenuto per

consegnarlo a una nuova fioritura. Forse tradurre significa questo.

Significa protrarre la finitezza di un incontro, farle oltrepassare le contingenze della sua giornata e aggiungere una tappa al suo cammino, trasportarlo nella nostra pagina e diventare il guardiano della soglia, vigilare che sia fruttuoso il passaggio da un’epoca all’altra. Ma perché avvenga questo passaggio, occorre ascoltare a fondo il respiro della scena tradotta, sentirne le pulsazioni, il battito cardiaco, il desiderio di prolungare la propria esistenza e pulsare in un luogo diverso dal suo, lanciarsi oltre la propria attualità, poter essere ascoltato da tutti e dovunque, da questa epoca e da quelle che verranno, in una sete d’infinito che la poesia conosce bene perché le appartiene fin dall’origine.

7. «Il tema era per me un sacramento» (Colloqui sulla poesia, p. 144), hai detto. Ecco, la scuola compare molto nella tua poesia. È anche stato il tuo luogo di lavoro, ma è soprattutto la scuola di formazione (media e superiore) che spesso è protagonista, nella varietà di quanto sottintende (la classe, la lezione, le citazioni dei classici, la ginnastica, le partite a pallone, ecc.). Sei – credo – l’unico poeta italiano a darvi così spicco mostrandone il nesso inespungibile con l’adolescenza, che per te non è tanto l’età cruciale, quanto l’età assoluta, e come tale mi pare sia il deposito o forse il tesoro stesso della vita. Un tesoro che a tratti emerge sempre, in una memoria che non è rimpianto o commento, ma epifania di fotogrammi che agiscono come accensione al motore dei versi, alla loro variazione e interrogazione. Penso a Semifinale ad esempio. Che ne dici?

Partiamo proprio da Semifinale, la poesia di Biografia sommaria dedicata al leggendario professore Angelo D’Amato, che un mattino di dicembre fece irruzione nella nostra classe ginnasiale Quinta B e ci mostrò un altro volto dell’esistenza. Era un bel ragazzo, alto e con un’andatura sportiva, ma aveva qualcosa di incrinato nella voce, una sofferenza trattenuta che la sua parola ben coltivata non riusciva a nascondere. Era venuto per una breve supplenza di greco e latino e sembrava molto preparato, convincente e sicuro di sé nello spiegarci l’aoristo fortissimo o la perifrastica passiva. Ma ogni tanto si interrompeva e restava silenzioso. Una volta, durante una di queste interruzioni, scrisse alla lavagna «qui c’è il mutismo dei

chiodi gettati per terra» e aggiunse che si sentiva uno di loro, che aspettava un’alba nuova e che non bisognava sperare nei soccorsi di qualche religione o di qualche paradiso futuro («nessuno oltre queste vene, è semplice, ragazzi») per poi citare qualche brano delle Lettere a Lucilio dove Seneca lodava il suicidio («C’è un solo modo di entrare nella vita ma mille per uscirne, se sei un uomo libero») e ci lasciava tutti allibiti per la forza e l’autenticità della sua voce. Ebbene, questa voce l’ho risentita vent’anni dopo – non potevo sbagliare, era lui – in una telefonata della Doxa alla vigilia di qualche elezione politica per sapere come avrei votato. Risposi:

«Ma è lei, professore… è lei?» e subito scese il silenzio – quel non parlato di chiodi per terra – finché la linea s’interruppe. Mi sono dilungato troppo e non vado oltre. Posso però dire che mi fa piacere essere considerato un poeta della Scuola (non c’è solo Marino Moretti!) perché è un tema ossessivo che ho tentato di esprimere al di fuori di ogni dimensione nostalgica, restituendolo a un’epoca assoluta – antica e insieme profetica – della nostra vita.

8. Spesso ho notato due regimi nella tua poesia. La fedeltà al gesto puro, al perfetto statuto di corpo, spazio e tempo dell’atletica, ma anche – specie nei libri più recenti – la messa in moto di un vortice di eventi e pensieri, un turbine sostanzialmente incessante e sottrattivo, in cui mi pare leggere quel nequiquam del tuo prediletto Lucrezio. Se ciò è vero, quale la ragione di questi due respiri?

A volte il gesto rimane sospeso nella sua purezza, non vuole commenti, si scolpisce nello sguardo e non ammette nulla se non la meraviglia di fronte al suo splendore e alla potenza della sua misteriosa unicità. Qui siamo dalle parti di Rimbaud e delle sue illuminazioni. A volte invece il gesto si carica di significati interiori e psicologici e attende di essere “manifestato” dall’intelligenza. E qui siamo dalle parti di Lucrezio o di Giacomo Leopardi. Per quanto mi riguarda, non cerco mai un prolungamento ragionativo della visione. Assisto piuttosto come uno spettatore allo scatenarsi infuocato del pensiero, che innesta in quella medesima “visione pura” una sequenza di visioni successive, un gioco di risonanze in grado di lanciarla in altri luoghi dell’esperienza, senza mai “spiegare” il gesto primigenio ma trasportandone altrove l’essenza e, direi ancora una volta, traducendolo.

9. E infine l’officina del poeta. Parlando di Lacan hai confessato di avergli “rubato” vari motti che sono diventati tuoi versi: ecco mi interessa la consapevolezza o meno di questi sottotesti. Come avviene il furto? E come si configura il trapianto? E poi noto che i tuoi versi hanno una grande capacità di agglutinazione da tali materiali eterogenei, diciamo non poetici. E tale capacità mi pare garantita dall’annodo sempre sorprendente di immagine e significato, con nessi mai scontati, unitamente a un profondo respiro del ritmo che governa. Come avverti la necessità di dare l’a capo a un verso? Come si va scrivendo la poesia? Di fiato? A sussulti diversi tra le frasi? Quando metti il primo verso hai già una idea del prosieguo o c’è erranza nello scrivere?

Cominciamo da Jacques Lacan, che è stata per me una lettura appassionante nei primi anni settanta, con interventi teorici, traduzioni e persino una breve professione di psicanalista, prima che la poesia esercitasse il suo dominio monogamico. Mi piaceva il tono perentorio e acutissimo di Lacan – dove la sottigliezza francese si univa all’architettura tedesca, l’esprit de finesse a l’esprit de géométrie – e mi piaceva la forza imperativa dei suoi aforismi, che giungevano alla fine di una lunga e severa articolazione del pensiero. «Per essere soli occorre essere almeno in tre», «La psicosi è un’esigenza di rigore», «L’amore è dare all’altro ciò che non si ha», «In più santi si è, più si ride», «Il soggetto è un effetto del linguaggio». E così

li innestavo sotterraneamente nei versi di Somiglianze, senza mai citarli alla lettera, mantenendomi fedele soltanto al loro enigma.

Per quanto concerne l’andare a capo, ho cercato di chiarire qualcosa in un capitolo di Poesia e destino, ma posso riassumere quelle pagine dicendo che il mio verso ha subito mutamenti significativi da un libro all’altro, passando dal filo dialogico di Somiglianze alle incrinature violente e a volte sconcertanti degli anni ottanta, dove mi sembrava di vivere un elettroshock permanente e anche la mia frase subiva delle scosse elettriche, spezzandosi continuamente.

Poi ci sono stati diversi chiaroscuri e mescolanze prosodiche, fino al verso lungo di Linea intera, linea spezzata, dove spesso coincidono metrica e sintassi, come nel primo Ungaretti; ma anche qui gli antichi e tempestosi sussulti, come li hai definiti, tornano all’improvviso ed eseguono l’affondo con il loro impeto verticale.

30 agosto-2 settembre 2022

Inserisci un commento