«Ogni vera storia è storia contemporanea», ha scritto Benedetto Croce, facendo emergere come per remoti o lontani nel tempo possano sembrare gli eventi narrati in una ricostruzione storica, essi rispondono in realtà a domande e bisogni pratici ben impiantati sul presente, perché è nel presente che «quei fatti propagano le loro vibrazioni». Se ciò è vero per qualsiasi analisi di storia antica o medievale, diviene tanto più evidente per la storia dell’Italia unita, una storia di 160 anni fa, origine diretta e immediata della nostra contemporaneità. Non stupisce, allora, che un ampio dibattito abbia suscitato il libro di Marco Vigna, Brigantaggio italiano. Considerazioni e studi nell’Italia unita, con una presentazione di Alessandro Barbero. D’altra parte, proprio la storia del brigantaggio è sempre stata al centro di dispute storiografiche, dissidi interpretativi, scontri politici, discussioni e polemiche sulla natura e l’origine di questo fenomeno tanto complesso e diversificato.

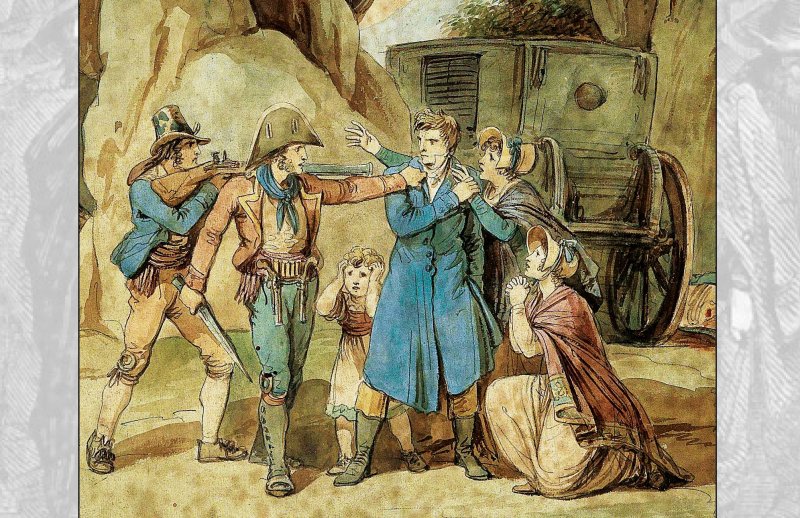

Sulle pagine del “Mattino”, su blog, siti e bacheche Facebook, il poderoso studio di Marco Vigna ha così offerto la possibilità di tornare sul tema del brigantaggio, in uno scambio di idee e di vedute che non ha risparmiato lettere ai giornali e dibattiti in rete. La tesi di Marco Vigna, che per il suo studio ha consultato una quantità notevole di documentazione archivistica raccolta su tutto il territorio nazionale, è che il brigantaggio postunitario altro non fu che un fenomeno criminale. Esso, osserva Vigna, proliferò certamente in un contesto di povertà diffusa, di enormi disuguaglianze, in una società che vedeva nello Stato italiano qualcosa di lontano e spesso di ostile, ma le evidenze documentarie, secondo il ricercatore, dimostrano come il brigantaggio non fu affatto un fenomeno politico di ribellione sociale o di reazione filoborbonica. Altro che Robin Hood, insomma: il brigante fu un criminale, sovente manovrato da notabili locali, autore di violenze che colpirono in primo luogo i contadini del Sud. Come scrive Alessandro Barbero nella sua prefazione, è ancora necessario tornare su questi argomenti, perché la «percezione del brigantaggio meridionale postunitario nella società italiana odierna è oggetto di una inquietante operazione di stravolgimento della realtà e reinvenzione fraudolenta della memoria, che stravolge il ricordo di quella vasta e terribile ondata di violenza, le attribuisce intenzioni e motivazioni in gran parte immaginarie, e impedisce di ricavarne insegnamenti utili per capire davvero le contraddizioni irrisolte del nostro paese». Ecco spiegata l’utilità di un dibattito tanto vivo a partire da un libro di storia ben documentato e ricco di spunti di riflessione: il libro di Vigna parla al presente e fa emergere aspetti di una «questione meridionale» irrisolta e ancora carica di contraddizioni.

Leggi gli articoli

Inserisci un commento