«Un editore imprevedibile»: per il Novantesimo di Gian Carlo Ferretti. Un testo di Bruno Pischedda

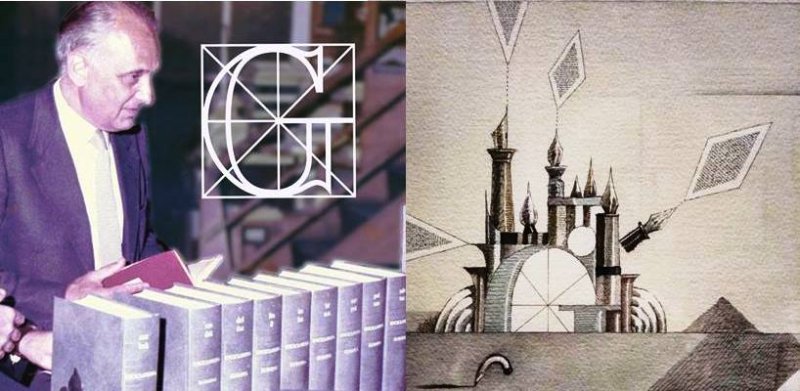

Non è un lavoro minore questo volumetto che ha per argomento Livio Garzanti e il marchio a lui dedicato; e non è un tassello che si aggiunge alla ricca stratigrafia di imprenditori librari fornitaci da Ferretti in quasi sessant’anni di studio. Quantunque ritagliato da precedenti scritti, è invece un esempio limpido e prezioso di come si possa intendere la storia editoriale e insieme la critica edi-toriale, certamente tracciando titoli e organigrammi aziendali, ma senza fermarsi a una mera descrizione dei fatti o a una pura raccolta di dati. Sono molti a pro-cedere in questo senso, Ferretti no: il suo obiettivo è sempre dichiarato, e non sopporta infingimenti. Parlare di un editore, sia esso di cultura o di mass-market, rivolto a un pubblico specialista o a una platea allargata di lettori, significa per lui individuare una unicità di intenzioni, anche quando queste intenzioni si fanno sfuggenti o molteplici, o inattese, come suggerisce il titolo fin da subito: Un editore imprevedibile. Livio Garzanti, Interlinea edizioni, 12 euro.

Fa aggio su tutto il discorso condotto da Ferretti il criterio dell’«editore protagonista» (come voleva Bompiani), cioè l’editore che ha sotto controllo l’intera filiera produttiva e decisionale, e perciò stesso è in grado di dotare la propria casa di un’impronta inconfondibile. Lo studioso milanese è straordinario nel distinguere ciascuno dei membri che possono onorarsi di una simile etichetta: da Einaudi a Mondadori, da Calasso a Rizzoli a un grande incursore multi-marchio come Mario Spagnol. Per l’uno e per l’altro Ferretti ha sempre una parola caratteristica, che scongiura in partenza confusioni di merito e di strategie. Proprio per questo la sua prospezione storico-critica si snoda preferibilmente entro il cinquantennio centrale del Novecento, quando gli attributi di inventività editoriale hanno modo di manifestarsi con maggiore consistenza. Un periodo esaltante, sarebbe da aggiungere, che almeno in Italia prevede una lenta fuoriuscita dall’artigianato delle origini e l’ingresso in una fase più o meno compiutamente industriale (dalla ditta individuale, alla società di persone, alla società per azioni: come è la Garzanti fin dal 1939). Ma un periodo che presto o tardi, proprio in ragione del grado di capitalizzazione conseguita, porta a un ridimensionamento del tychoon fondatore e all’emergere di un management dalle aspirazioni (e dalle com-petenze) ben più prosastiche, aziendalistiche in essenza, mercatiste.

In qualche occasione Ferretti ha avuto parole di rimpianto per l’editoria di ieri e di ieri l’altro: per esempio in Il marchio dell’editore. Libri e carte, incontri e casi letterari, sempre edito da Interlinea. L’avvento delle concentrazioni (dei gruppi, delle holding), e il prevalere di un «apparato» visibilmente orientato al marketing, non gli sembrano di buon auspicio per il futuro del libro. E tuttavia il caso di Livio Garzanti sembra sgombrare il terreno da inutili nostalgie riportando l’esame alla concretezza talora caotica o non perfettamente conseguente di una leadership editoriale che si è imposta sulla scena italiana nell’arco di quarant’anni circa, dai primi anni ’50 ai primi anni ’90, con levate d’ingegno, intuizioni appassionate e appiattimento supino ai gusti del lettore meno attrezzato.

Il modo di procedere, a cui lo studioso milanese ci ha abituato da tempo, è per l’occasione rapido, teso. Si parte dal profilo umano dell’editore Livio, affabile e intuitivo quanto sgarbato, talora, leggendariamente sgradevole; capace di organizzare in breve scorcio di tempo una vasta attività redazionale-produttiva, mantenendo a sé, con alcuni tratti arcaici, le leve ultime di ogni decisione rilevante. Di qui si muove a un esame puntiglioso delle collane maggiori: “Romanzi Moderni”, “Poesia”, “Saggi”, gli indimenticati “Libri della spiga”, ma anche la “Serie Gialla”, “L’età d’oro del fumetto”, condotta da due personalità così diverse come Attilio Bertolucci e Oreste del Buono; e unitamente a tutto questo una larga presenza in ambito dizionaristico, enciclopedico, parascolastico, l’imporsi capillare delle Grandi opere (dalla Storia della letteratura italiana di Cecchi e Sapegno; alla Storia del pensiero filosofico e scientifico di Geymonat).

È davvero arduo, per Ferretti, ricondurre a un minimo comune denominatore un’attività libraria tanto diversificata, che sembra avere come modelli, per un verso, le sperimentazioni di Einaudi o di Feltrinelli, e per altro verso la produzione iper-generalista di Mondadori. Due espressioni tornano nel lessico garzantiano, denominando volentieri collane e progetti: «moderno» e «per tutti»: vale a dire ricerca esteticamente qualificata e insieme divulgazione a larghissimo spettro. Su queste note dicotomiche il libro di Ferretti consegue un massimo di profondità analitica. Livio Garzanti è inafferrabile nella sua svariatezza talentuosa e idiosincratica; però un punto ha valore dirimente, qualora si voglia visualizzare il personaggio nel panorama coevo. La sua «politica d’autore», almeno nel primo periodo, è debitamente incisiva: Pasolini, Gadda, Fenoglio, Parise, Penna, e per gli stranieri Capote, Faulkner, il maledetto Céline di Morte a credito dato da tradurre a Caproni. Qui è il nocciolo di una escursione qualitativa e innovatrice, che del resto non si cura di smentire costanti interessi di mercato (Love story di Eric Segal, Innamoramento e amore di Francesco Alberoni, Jan Fleming di 007, Mickey Spillane, la serie Angelica di Anne e Serge Golon). Insomma ancora una volta il miraggio rappresentato da casa Mondadori, però, precisa Ferretti, rovesciandone in spregiudicatezza e scandalo il prudenzialismo ecumenico.

Di fronte a una simile divaricazione di proposte, e a un così spiccato perseguimento del fatturato, poco spazio sembra rimanere per sintesi finali. Non è chiara la trafila di scelte che rende a Livio il titolo di editore protagonista, di grande conduttore librario e di imprenditore strategicamente orientato: c’è improvvisa-zione o disegno? Lo guida un progetto o un fiuto irriflesso? Una risposta semplice probabilmente non ci soddisferebbe. Ma è a questo punto che, non senza paradosso, le incoerenze possono trasformarsi in profitto di distinzione (come direbbe Bourdieu). La sua Garzanti è clamorosamente priva di un profilo caratteri-stico, in tal misura – conclude Ferretti – «da far venire il dubbio estremo che siano invece proprio certe contraddizioni, incoerenze, discontinuità, sorprese, punte, a definire una sua paradossale (e più che mai imprevedibile) identità».

Bruno Pischedda

Inserisci un commento