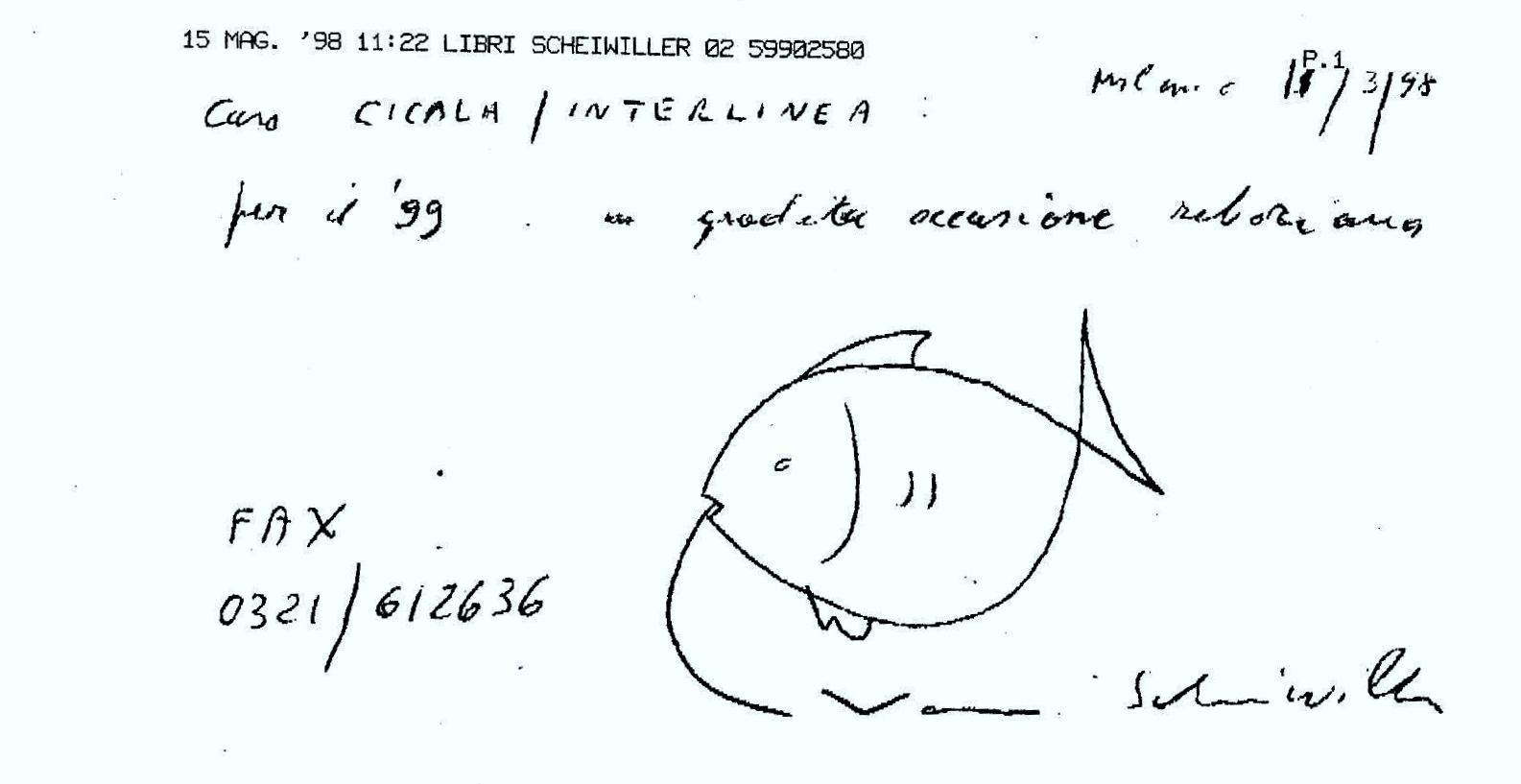

Il 17 ottobre del 1999 si spegneva il piccolo editore di poesia e cultura Vanni Schewiller che seguì da vicino nei primi anni l’attività di Interlinea con visite a Novara e incontri con Roberto Cicala, di cui pubblichiamo un ricordo tratto dal numero di “Autografo” dedicato al grande critico d’arte ed editore che dedicò la sua vita «all’insegna del Pesce d’Oro» curando opere di autori come Clemente Rebora e Luciano Erba passati poi nel catalogo di Interlinea (Quei pesci d’oro maestri di editoria, in “Autografo”, 41 (2000), pp. 85-92).

*

Il primo “pesce d’oro” non si dimentica. E, dopotutto, a ciascuno il suo. Il mio era in verità rosso ed è ancora il primo sullo scaffale domestico divenuto negli anni un acquario dalle onde e dalle pinne multicolori. Era rosso proprio come quei piccoli pesci che si vincono alle fiere da bambini: li porti a casa sballonzolanti in un sacchettino di plastica trasparente e credi che dureranno poco nella brocca della mamma, poi ti affezioni e qualche briciola basta a trasformarli in una muta compagnia sulla credenza della cucina. È avvenuto lo stesso per quei pesci di carta di Vanni Scheiwiller, il primo messo in tasca quasi per caso, a diciott’anni, per la suggestione di un nome e di un colore, lasciato vicino al letto fino ad avere cara la sua lettura a ore tarde e a farsi suggerire altre pagine e così veder aumentare sullo scaffale i colori pastello di dorsi uguali.

Quel primo libro non aveva nulla di sgargiante né di attuale, eppure attirava: così sobrio, così esile e con un nome che un’ancor fresca lettura degli Ossi montaliani per l’esame di maturità richiamava qualcosa: mi faceva balenare l’immagine di un «estroso fanciullo» che aveva quel nome, intento a piegare «versicolori carte» per farne navicelle da affidare a un rigagnolo fangoso; quel nome, che stava in fila ad altri nell’indice dell’antologia scolastica eppure mai letto in classe, sarebbe divenuto una grande passione proprio grazie al volumetto rosso con un pesciolino disegnato sulla copertina, entro un cerchio.

È uno dei ricordi, certo poco originali o emblematici ma personali, legati al nome di Vanni Scheiwiller. Sono pochi modesti frammenti, quasi piccoli ritagli di carta che incollo malamente su queste pagine per l’incapacità di rifiutare l’invito a dare un contributo per l’archivio della memoria di questo piccolo grande principe di libri «inutili», come li chiamava scherzosamente, oppure, secondo la definizione di Eugenio Montale, «libri-farfalla»: invito accolto per rappresentare «sottovoce» (ecco riaffiorare ancora Sbarbaro) il caso di un rapporto con lui vissuto marginalmente ma contemporaneamente sotto tre specie: come lettore di suoi libri, come suo autore all’insegna del Pesce d’Oro e come giovane editore indegnamente e in qualche modo discepolo che, pur non essendo stato a bottega da lui, eccetto qualche volta, godeva della sua simpatia, della sua attenzione e naturalmente dei suoi consigli per imparare il mestiere di pubblicare letteratura non “di consumo”, insomma per imparare a nuotare, come i suoi pesci dorati, difendendosi nel grande mare aperto e inquinato dove stanno i pescecani.

Come lettore posso soltanto sentirmi, come del resto gli acquirenti delle sue edizioni, un beneficiario, tanto che la scoperta del suo catalogo ha assunto la funzione di specchio interiore: infatti in moltissimi suoi libri trovavo sempre riflesso un gusto letterario affine e una condivisa predilezione per la letteratura di tradizione ma al tempo stesso antiretorica, alcune volte “vociana” in senso lato, di cui l’austero decoro delle copertine era la miglior cornice, tanto che non sapevo più, in questa specularità di preferenze poetiche, quanto la scelta fosse mia e quanto invece fosse influenzata dalla consuetudine di leggere quelle di tale editore.

Resta a ogni modo indiscutibile che in questi libri limpidi come l’acqua la forma dava e dà ragione alla sostanza lirica e viceversa. Così ho pescato molte volte pesciolini in quell’“Acquario”, la collana più trasparente (fino a trovare, tra le onde di una bancarella ambrosiana, il primo titolo, naturalmente di Sbarbaro, Rimanenze del 1956, scoprendo poi che la prima edizione era uscita l’anno precedente ma in altra collana), assaporando sempre filetti squisiti e in grado di nutrirmi (come pure in quegli anni, per fare due soli esempi, “La memoria” di Sciascia, Bufalino e Tabucchi, le edizioni biancovestite e intonse della “Locusta” con Mazzolari e Turoldo), eppure in alcuni casi in grado di nutrirmi meglio di altre collane più diffuse di editori di dimensioni industriali (come i “Paperbacks” einaudiani per Contini e Raimondi, “I grandi libri Garzanti” per l’abbuffata di narrativa di tutti i tempi, l’“Universale Laterza” per la storia).

Un lettore in effetti può ancora riconoscere degli scrittori “alla Scheiwiller”, non perché non abbiano pubblicato con altri ma per il sentire che Vanni chiamava ironicamente l’«inutilità» del suo catalogo. Penso a una stella di prima grandezza, a suo modo isolata nel cielo della poesia italiana del Novecento, Luciano Erba, che pure ha opere presso Einaudi, Garzanti e Mondadori. Mi innamorai del Tranviere metafisico (per caso, ricevendolo con la formula degli “Amici del Libro Scheiwiller”, prima di riscoprire Il cerchio aperto e altre opere di raffinate riflessioni liriche quotidianamente metafisiche) e l’editore fu lietissimo di farmi conoscere l’autore – nel chiostro bramantesco della Cattolica di Milano al termine di una sessione di esami di letteratura francese – e, quando poi mi feci tramite per uno spettacolo teatrale ispirato al Tranviere, con gli amici Bruno Macaro e Lucilla Giagnoni insieme con Marianna Cappelli, per la prima venne anche lui, in una serata di nebbia padana da tagliare col coltello finita intorno al risotto novarese con le cotiche e a una bottiglia di Ghemme doc: così un lettore qualsiasi, scoprendo quanto per un editore potesse contare l’amicizia, la convivialità e l’attenzione personale intorno a un poeta, imparò ad amare ancor di più quelle edizioni, perché vere, scelte con la passione per la vita e per le cose belle, senza alcuna mistificazione. L’avevo toccato con mano.

Ma come non essere profondamente grati, da lettori, a Scheiwiller per aver risuscitato – uno tra molti – Clemente Rebora, il poeta che Contini nel ’37 dava a ragione per «morto» dopo la «scelta tremenda» di dedicarsi a Dio e farsi rosminiano e che, sollecitato dal giovane editore milanese, trasse fuori dai cassetti, vincendo l’ansia di «scomparire polverizzato», il Curriculum vitae e i Canti dell’infermità, dove spuntano anche vertici di poesia e mistica? La sua fedeltà a Rebora non diminuì dopo la morte del poeta sacerdote ed egli stesso mi aiutò a rintracciare i quattro Quaderni Reboriani (usciti dal 1960 al 1967) e il volumetto iconografico del 1959.

Così, da L’altra verità di Alda Merini alle Lettere a Francesco e Bianca Messina di Montale, con le prime stesure degli Ossi di seppia, ha saputo rivestire di colori tersi la letteratura meno televisiva dell’Italia del dopoguerra: dall’azzurro della Vita sognata di Antonia Pozzi o dei sorprendenti Versi dispersi e nugaci del plurilinguista e continiano Sandro Sinigaglia al verde dell’appartato Roberto Rebora di Per un momento, fino a ingiallire con Nel segno del Tau di David Maria Turoldo (qualcuno si ricorda anche le 4 preghiere a papa Giovanni in trentaduesimo “All’insegna della Baita van Gogh”?), componendo anche un corpus di frammenti saggistici, da Sebastiano Addamo ad Angelo Stella, sempre in punta di penna: non è un elenco di titoli a caso, è il percorso di uno come di altri lettori, fedeli anch’essi come il loro editore all’idea che i libri vadano letti e pubblicati se davvero piacciono. I lettori sapevano che quell’editore aveva i loro stessi gusti; anzi, aveva loro insegnato ad averli.

Come autore di un suo “pesce d’oro” – uno degli ultimi – non dimenticherò mai la telefonata a bassa voce di una domenica, il 22 febbraio 1998, in cui la cultura letteraria italiana perse un grande maestro e storico, Carlo Dionisotti. Da oltre un anno e mezzo Scheiwiller teneva ferme le terze bozze di una plaquette dedicata all’autore del fondamentale Geografia e storia della letteratura italiana (e nata per un legame con lui derivante dalle comuni radici novaresi), un’idea realizzata con Valerio S. Rossi, con accanto un giovane maestro, Giuseppe Frasso, e motivata dalla considerazione che entro la breve distanza dei reggilibri che contengono i dorsi della trentina di titoli di Dionisotti, parcamente licenziati in oltre sessant’anni di ricerca, stesse lo stile affascinante del suo lungo magistero, in cui la qualità dell’impegno e delle scelte, in senso tanto letterario quanto civile, continuerà a respingere come velleitario qualsiasi bilancio quantitativo. Tutto restava in bozze in attesa che l’editore scrivesse una prefazione, ma aveva sempre rimandato, sommerso da carte e impegni, fra un treno e l’altro, riuscendo a essere sempre imprendibile al telefono: i “pesci d’oro” non avevano mai avuto fretta e negli ultimi anni sempre meno. Adesso, però, era lui a chiamare: perché sapessi quanto gli dispiaceva questo ritardo insanabile per la morte del vecchio professore; avrebbe voluto chiamare proprio in quei giorni Dionisotti a Londra per qualche battuta da sfruttare nella prefazione (e pensare che l’avrebbe intitolata Un augurio, come aveva fatto per la bibliografia di Isella...); quanti «mi spiace» sussurrò, tra una pausa e l’altra della telefonata, sempre più mesta: fu una testimonianza di umiltà e di rimpianto sincero che mi colpì, non solo perché non era tenuto a rivolgerla a me, quanto per la passione che fortemente emergeva verso un’opera che aveva scelto di pubblicare e verso l’autore alla quale era dedicata: un’operazione senza nulla di commerciale e dunque la sua attenzione e il suo attaccamento risultavano ancora più degni. Quando poi chiese quella stessa domenica pomeriggio a Maria Corti un ricordo – anticipato poi come necrologio su “la Repubblica” – da impaginare urgentemente al posto della prefazione dell’editore, in modo da poter uscire con I libri di Carlo Dionisotti nel trigesimo della scomparsa e presentarlo tempestivamente (avvenne a Novara, con Marziano Guglielminetti e con una mostra bibliografica alla Biblioteca Civica Negroni), nel suo immediato fervore editoriale per riparare un ritardo e nei suoi nuovi «mi spiace» mi sembrò di cogliere ancora il senso interiore che muoveva Vanni Scheiwiller a essere editore: l’appassionarsi a opere dietro le cui pagine ci sono sempre volti, menti e cuori di uomini ancora prima che di poeti o narratori o intellettuali di vario tipo; scoperta l’umanità – che per lui era il valore impalpabile – di un testo o di un progetto editoriale, nulla lo avrebbe distolto dal trasformarlo in libro: editoria come bisogno, come valori, come morale si potrebbe azzardare.

Mi aveva profondamente colpito e ancora una volta glielo ricordai, quando ormai poteva giustificare la sua bontà editoriale con una risposta pronta delle sue, dopo una risatina lieve e tristemente furbesca, cioè notando che i suoi recenti problemi cardiaci avevano finalmente dato prova che «anche gli editori hanno un cuore...» Ed è un rimpianto che altre idee – immaginate in un angolo della sua scrivania reso momentaneamente sgombro, prima che pile di carte, libri e bozze crollassero di nuovo a ricoprire lo spazio conquistato (dalla bibliografia degli scritti su Clemente Rebora ad altre pagine sulla letteratura; per ogni idea una cartelletta di cartoncino leggero con un titolo scritto a mano) –, tante altre idee non potranno essere stampate e sfogliate da lui. Probabilmente usciranno sempre con la sigla editoriale che porta il suo nome. Ma non sarà la stessa cosa.  Come editore non vengono le parole per un ricordo. Forse anch’egli, alle mie parole, avrebbe preferito il rumore della carta di quei piccoli libri dalla copertina grigio chiaro di Interlinea che aveva calorosamente “battezzato” e che sono e saranno il segno di un’influenza di stile e di gusto, per quel poco che può essere stato assorbito da un maestro come lui di tanti volumetti dal cuore grande e dal formato ridotto: caratteristiche con cui, proprio in suo ricordo e in compagnia di vecchi amici comuni – da Luciano Erba a Maria Corti, da Elio Fiore ad Anna Bujatti (mentre Annalisa Cima annuncia una silloge di pensieri in memoriam) –, sarà coltivato il suo solco nella terra della letteratura, in particolare della poesia con la collana “Lyra”, con un nome suggerito da Carlo Carena. Forse libri per pochi lettori: pochi ma buoni, come piacevano a lui. E saranno, i nostri, sempre grigi e non più grandi di una mano, quelli che sorridendo soprannominò «topolini» compiacendosi che non avessero copertine sgargianti, plastificate o da riviste alla moda, così da poter stare bene vicino ai suoi “pesci d’oro” nelle librerie – perché era il tempo in cui Marco Coccino era il comune distributore nazionale –.

Come editore non vengono le parole per un ricordo. Forse anch’egli, alle mie parole, avrebbe preferito il rumore della carta di quei piccoli libri dalla copertina grigio chiaro di Interlinea che aveva calorosamente “battezzato” e che sono e saranno il segno di un’influenza di stile e di gusto, per quel poco che può essere stato assorbito da un maestro come lui di tanti volumetti dal cuore grande e dal formato ridotto: caratteristiche con cui, proprio in suo ricordo e in compagnia di vecchi amici comuni – da Luciano Erba a Maria Corti, da Elio Fiore ad Anna Bujatti (mentre Annalisa Cima annuncia una silloge di pensieri in memoriam) –, sarà coltivato il suo solco nella terra della letteratura, in particolare della poesia con la collana “Lyra”, con un nome suggerito da Carlo Carena. Forse libri per pochi lettori: pochi ma buoni, come piacevano a lui. E saranno, i nostri, sempre grigi e non più grandi di una mano, quelli che sorridendo soprannominò «topolini» compiacendosi che non avessero copertine sgargianti, plastificate o da riviste alla moda, così da poter stare bene vicino ai suoi “pesci d’oro” nelle librerie – perché era il tempo in cui Marco Coccino era il comune distributore nazionale –.

L’onore grande è però ricordare quanto il suo compiacimento derivasse dal sapere che, se avevo imparato a leggere poesia come lettore fedele dei suoi libri, stavo imparando da lui anche a pensare allo stile e alla realizzazione di un libro con un imperativo morale che ironicamente chiamava «inutilità» e che interpreto quotidianamente, pagina dopo pagina corretta in bozza, con un altro nome, «necessità» (con un ossimoro si potrebbe parlare di libri inutilmente necessari): necessità di parole non vane che sappiano rappresentare il mondo esterno o interiore per capirlo meglio; bisogno e speranza di dare voce a testimonianze autentiche di letteratura e di vita, appunto necessarie, dunque purtroppo poco utili a creare i fatturati. «L’Italia si ritrova quasi 60 milioni di abitanti ma 100 milioni di poeti, tenendo conto degli pseudonimi», amava ripetere Vanni Scheiwiller, che ogni anno a Torino, quando la Fiera al Lingotto si chiamava ancora Salone, veniva con passo veloce e il borsone rigonfio all’inverosimile allo stand di Interlinea – e insieme andavamo poi a salutare il “pulcinoelefante” Casiraghy («potessi ridurmi come questo bel matto, il panettiere degli editori, l’unico che stampi in giornata...») –, per scambiare qualche novità, come si faceva da ragazzini con le figurine dei calciatori: «Ho questi ultimi Fuochi fatui di Sbarbaro, così prendo la vostra Passione di Rebora. A quando Ai Qing? Rifate una bella antologia natalizia da illustrare con qualche mio bel presepe...» Poi s’informava come andava il progetto per l’inedita conversazione svizzera di Montale su L’arte di leggere. Gli piaceva che ripescassi autori suoi recuperando piccoli inediti. Ascoltava, gli occhi aguzzi prima sui libri, palpeggiando le copertine vergate e la carta avoriata da sotto gli occhiali, e nelle battute dispensava consigli disinteressati e non rinunciava in qualche caso a piccole tiratine d’orecchie, come quella volta che accettò di presentare un reprint secentesco di Bascapè, il vescovo della Chimera di Vassalli, in tiratura limitata ed edizione artigianale in pelle lavorata, per poi dire pubblicamente che avrebbe preferito una bella legatura alla bodoniana in carta spessa ma senza pelle...

Gli scambi di opinioni s’intrecciavano spesso, nelle telefonate o negli incontri torinesi o milanesi, ai ricordi e alle curiosità (come la lontana volta che chiese se nell’ateneo milanese dove s’era laureato e dove mi stavo laureando, con oltre trent’anni di differenza, si adottassero titoli del suo catalogo, ricordando figure di amici e maestri come Billanovich o padre Mattesini, riandando agli anni di studente in cui, su quei banchi della Cattolica, apriva le lettere di Pound, Rebora o Luzi). Molto discutemmo sui problemi eterni della distribuzione (ricordando come Montale lo prendeva un po’ in giro ma anche un po’ arrabbiandosi perché non si trovavano mai le sue collane in libreria), sulle tirature («anche voi immolati alla causa del mille e non più mille!»), sui conti difficili da far quadrare con certa letteratura di valore e di tradizione (ricordando che aveva iniziato con 200 000 lire di suo padre all’inizio degli anni cinquanta), imparando a scoprire un’affinità che nasceva anche dall’identica capacità di pubblicare senza saper poi vendere (quindi consigliava di fare con gli autori come lui con Montale, il 10% dei diritti in copie senza troppi sconti: altrimenti la poesia diventava un buco economico e basta), sempre però spronando a non demordere sulla qualità, sul gusto personale, a costo di dividersi in due: fare libri, ma belli, su commissione per pagare le scelte letterarie infruttuose («forse oggi la vera editoria è questa...»), sempre indicando la dimensione aurea dell’essere a un tempo artigiani e artisti (anche nella scelta delle copertine, come quando annunciò di aver deciso di far uso di immagini per le copertine di una collana, inorgogliendosi della fortuna di una moglie artista come Alina Kalczyn´ska).

Una grande lezione è stata capire, prima di tutto come lettore, che nulla è più inedito dell’edito, un’intuizione longanesiana che resta tra i motivi ideali dell’aver intrapreso questo mestiere strano: «certi miei poeti morti sono per me più vivi dei vivi ed il loro ricordo e le loro pagine mi vengono incontro e mi fanno coraggio più di qualsiasi aiuto e finanziamento, tattica aziendale, contratto pluriennale...», aveva scritto introducendo gli Autografi di poeti italiani contemporanei “all’insegna del Pesce d’Oro” nel 1986. Aveva ragione nel sostenere che anche pubblicando Montale non si può non imparare che i vascelli di carta della poesia sono delicatissimi. I poeti li piegano e li affidano alle acque ma occorre, per usare le parole dello stesso Montale pensate per l’amico «estroso fanciullo» Millo Sbarbaro, essere «preveggente [...]: / col tuo bastone raggiungi la delicata flottiglia, / che non si perda; guidala a un porticello di sassi». Per questo il primo “pesce d’oro” non si dimentica se nel piccolo acquario della poesia si ha avuto la fortuna di pescare i suoi Montale, i suoi Sbarbaro, i suoi Rebora, i suoi Erba. Non a caso un pesce disegnato e inviato tempo fa da Vanni Scheiwiller via fax sta ora, incorniciato, sopra la mia scrivania. E tra lettere, bozze e copertine càpita che questo suo pesciolino faccia un guizzo continuando a insegnare a muoversi in quel mare di parole e a non far perdere la rotta alla «delicata flottiglia».

Roberto Cicala

Quei pesci d’oro maestri di editoria, in “Autografo”, 41 (2000), pp. 85-92

(numero della rivista dedicato a Vanni Scheiwiller)

Inserisci un commento