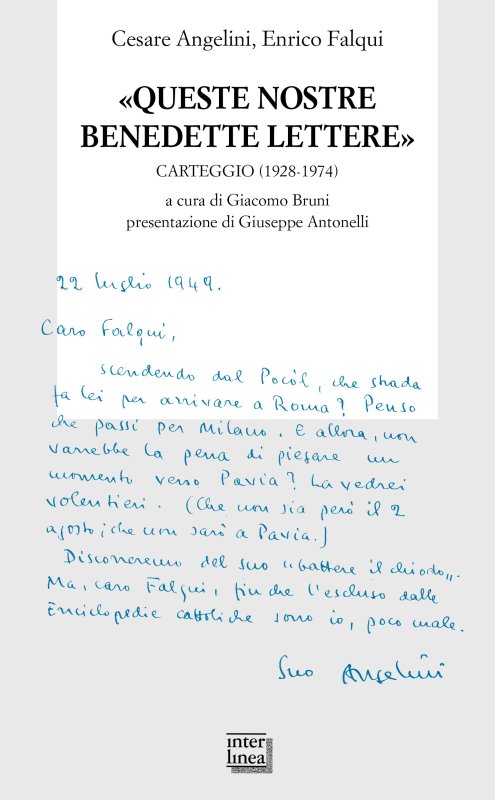

«Queste nostre benedette lettere»

| Titolo | «Queste nostre benedette lettere» |

| Sottotitolo | Carteggio (1928-1974) |

| Autori | Cesare Angelini, Enrico Falqui |

| Curatore | Giacomo Bruni |

| presentazione di | Giuseppe Antonelli |

| Argomento | Letteratura (narrativa, poesia, saggistica...) Saggistica letteraria |

| Collana | Biblioteca di Autografo, 21 |

| Marchio | Interlinea |

| Editore | Interlinea |

| Formato |

|

| Pagine | 228 |

| Pubblicazione | 2025 |

| ISBN | 9788868576288 |

Dalle lettere scritte in quasi mezzo secolo tra Cesare Angelini ed Enrico Falqui emerge uno spaccato della letteratura italiana tra 1928 e 1974. La corrispondenza prende avvio in occasione dell’allestimento di un’antologia: «andremmo molto d’accordo – se ci trovassimo insieme – nel leggere i poeti e le loro parole». La miccia è accesa e i due finiscono per scoprirsi amici, indirizzandosi testi proprî e altrui in un confronto che, di fatto, non si interromperà più, nel segno della letteratura come vita e della civiltà della carta. Scrive Giuseppe Antonelli nell’introduzione: «l’unica tecnologia che nelle lettere poteva frapporsi tra i due interlocutori era quella della macchina da scrivere. “La testa è una e la nostra penna non ancora funziona a macchina”, afferma a un certo punto Falqui. A rileggerlo oggi, in anni in cui sempre più testi – lettere comprese – vengono scritti dalle cosiddette intelligenze artificiali, suona quasi come un monito».

Biografia degli autori

Cesare Angelini

Angelini, don Cesare, nasce ad Albuzzano nel 1886, in quella campagna pavese alla quale sempre rimarrà legato. Sesto figlio di una famiglia contadina, studia presso il seminario vescovile di Pavia: ne uscirà sacerdote nel 1910. In questa data raggiunge monsignor Cazzani, suo docente di lettere del liceo – dal 1904 vescovo a Cesena – in qualità di suo segretario particolare. È l’ambiente cesenate a consentire al giovane Angelini di stringere i rapporti con Renato Serra, primo a riconoscergli una «svagata passioncella per le lettere» e ad avviarlo alla collaborazione con varie testate (“Romagna”, “La Ronda”). Sarà ancora Serra a introdurre Angelini a De Robertis, consentendogli la collaborazione con “La Voce”. Proprio su questa rivista escono i primi articoli in cui Angelini traccia le linee guida del suo pensiero critico, oltre a una certa opposizione al metodo crociano. Angelini resterà sempre legato alla figura di Serra.

Nel primo conflitto mondiale Angelini è volontario cappellano degli alpini in val Braulio; seguono brevi periodi di servizio in Tirolo e in Albania. Con la fine della guerra rientra a Pavia dedicandosi all’insegnamento in seminario. Dal 1920 la firma di Angelini compare su riviste e quotidiani di chiara fama, tra cui “Il Resto del Carlino” e “Il Corriere della Sera”.

Corre il 1939 quando Angelini è nominato rettore dell’Almo Collegio Borromeo, carica che detiene fino al 1961. In questi anni ospita prestigiosi nomi della cultura del Novecento, tra cui Marinetti, Croce, Papini, Bo, Prezzolini, Contini, Ungaretti, Quasimodo. Il Collegio diviene, dal 1946, culla dei “Saggi di umanismo cristiano”, rivista diretta da Angelini volta a riconoscere il fondamento cristiano di culture non confessionali.

Spentosi nella sua Pavia il 27 settembre 1976, riposa nel cimitero di Torre d’Isola.

Angelini, al quale l’Università di Pavia riconosce la laurea honoris causa in lettere nel 1964, è figura poliedrica di religioso, scrittore e critico, autore e curatore di decine di testi, tra cui spicca il settore dedicato alla critica manzoniana: tra gli altri, Il dono del Manzoni (Vallecchi, Firenze 1924), Invito al Manzoni (La Scuola, Brescia 1936), Capitoli sul Manzoni vecchi e nuovi (Mondadori, Milano 1966), Variazioni manzoniane (Rusconi, Milano 1974).

Tra le pubblicazioni di materia religiosa si segnala una collaborazione con il cardinale Giovanni Battista Montini (La Madre del Signore, 1958), futuro papa Paolo VI.

Infine, molto è il materiale lasciatoci dall’Angelini epistolografo, di cui sono editi diversi volumi, tra cui si ricordano I doni della vita (Rusconi, Milano 1985) con corrispondenti varî oltre ai molti indicati in Appendice. La sua biblioteca è confluita in quella del seminario vescovile di Pavia, le sue carte sono custodite presso il Centro Manoscritti della stessa città.

Enrico Falqui

Enrico Falqui nasce a Frattamaggiore di Napoli nel 1901 da genitori sardi. In un autoritratto dice di avere esercitato per tutta la vita, «bene o male, a torto o a diritto, la professione del critico letterario», ammettendo di non disporre di alcun titolo accademico.

Nel 1929 a Roma prende avvio “L’Italia Letteraria” (già “Fiera Letteraria”, milanese): Falqui ne diviene redattore capo, sotto la direzione di Giovanni Battista Angioletti. Con Falqui e Angioletti la rivista diviene un avamposto della critica letteraria, luogo di espressione degli autori della letteratura novecentesca. In questi anni matura la posizione di un Falqui dai tratti neoclassici, in cui prevale il richiamo all’ordine, alla prosa d’arte. Non è un caso che la biografia e bibliografia di Falqui siano costellate di antologie, opere selettive che consentono all’autore di filtrare consapevolmente ciò che sarà proposto al lettore.

Tra il 1934 e l’anno successivo Falqui si lega alla scrittrice Gianna Manzini, che sempre gli resterà accanto, compagna di lavoro e di vita: «Lavorare insieme conservando, ad ogni costo, indipendenza intellettuale, entusiasmo, sorriso» (lettera di G. Manzini a Falqui, Siena, 1° marzo 1935).

La visione attualizzante del proprio impegno letterario porta Falqui a scontrarsi con ideologie ed estremismi politici che tentano di insinuarsi nelle arti, come ci è testimoniato dalle pagine della raccolta Sintassi, ove esprime riserve non velate circa «ogni produzione poetica in cui la politica faccia sentire troppo il suo peso». Se i bersagli di queste righe erano alcune antologie del Ventennio, è pure vero che, allo stesso modo, Falqui prenderà le distanze dal neorealismo politicizzato del fronte opposto.

Da militante di zelo e passione quale era, a volte bellicoso, Falqui non resta indifferente alla discesa in campo dell’Italia fascista nel secondo conflitto mondiale. Nell’autunno del 1942 prende parte al congresso degli scrittori europei di Weimar con grandi nomi della cultura contemporanea, molti anche gli italiani. Vittorini, pure presente, ricorda la presenza vivace di Falqui che definì il convegno «un covo di cretini».

Negli anni della guerra si segnala la sua frequentazione a testate liberali, tra cui spicca “Risorgimento liberale”. Qui Falqui recensisce la letteratura memorialistica di quegli anni. Dal 1946 è segretario della risorta “Fiera Letteraria”, dal ’48 dà avvio a una lunga collaborazione con “Il Tempo” che durerà sino al 1966.

Dal 1954 Falqui dà avvio a una raccolta di tutti i suoi interventi: l’opera, di lunga gestazione, prende il nome di Novecento letterario (Firenze 1954-1969).

Falqui dà vita e collabora a varie collane per Bompiani, Garzanti, Mondadori e altri editori, lavorando «senza spavalderia, ma con tenacia» sino agli ultimi giorni, come ci è testimoniato dal carteggio con Angelini.

Falqui muore a Roma il 16 marzo 1974 lasciando una vasta produzione che spazia dalla saggistica alla bibliografia, dall’antologia al giornalismo, oltre alle molte edizioni di testi da lui curate. Le sue carte sono conservate a Roma, presso l’Archivio del Novecento dell’Università Sapienza.