Interlinea propone una selezioni di titoli dedicati al Sommo poeta, per chi vuole riavvicinarsi e rileggere i suoi versi e per chi li vuole scoprire per la prima volta.

Un anno con Dante. Diario di lettura di Alessandra Mantovani

Dopo le molte celebrazioni dantesche del settimo centenario della morte, serviva un libro diverso: ecco un diario di lettura che sceglie le pagine più belle della Commedia per ricordarci la bellezza e l’importanza di sentimenti e valori. È un breviario laico e civile per gustare il piacere di ritrovarci «nel mezzo del cammin di nostra vita» a «rivedere le stelle».

Alessandra Mantovani (Mirandola 1963), italianista di formazione, allieva di Ezio Raimondi, ha affiancato all’insegnamento nei licei l’attività di ricerca e docenza universitaria. È attualmente docente a contratto presso l’Università degli Studi di Bologna.

Autrice di articoli, saggi, traduzioni ed edizioni critiche, il suo campo di studi, tra critica letteraria e filologia, spazia da Dante alla letteratura umanistico-rinascimentale, con incursioni nella letteratura del primo Novecento. È tra gli autori di Se tu segui tua stella, il nuovo manuale di letteratura italiana di Edizioni scolastiche Bruno Mondadori-Sanoma.

ACQUISTA

Dal libro:

Concludendo un famoso saggio sull’Alighieri, Gianfranco Contini scriveva: «La sua lontananza è insieme controprova e garanzia della sua vicinanza vitale. L’impressione genuina del postero, incontrandosi con Dante, non è d’imbattersi in un tenace e ben conservato sopravvissuto, ma di raggiungere qualcuno arrivato prima di lui». La sorpresa è che Dante arriva sempre prima di noi. Arriva prima a parlare di giustizia, a parlare di buon governo, a parlare di corruzione, a parlare di solitudine, di isolamento, di violenza, di femminicidio, arriva prima persino a parlare degli effetti dei social e delle fake news. Basta saperlo ascoltare. E non c’è bisogno di forzature, come dimostra questo viaggio rapsodico di Alessandra Mantovani dentro il poema. Un diario? Un diario o breviario in cui la voce del padre Dante ci accompagna per un anno, suggerendo, ammonendo, rassicurando, proponendo ipotesi e analogie tra mondi diversissimi come il Trecento e l’oggi.

L'Inferno di Dante riscritto in milanese di Carlo Porta

La Milano infernale nella satira di un grande poeta: per la prima volta raccolta in un'edizione a tiratura limitata le traduzioni in dialetto milanese dell'Inferno dantesco ad opera di Carlo Porta, tra emulazione e parodia, con introduzione di Pietro Gibellini

La prima traduzione del poema di Dante in un dialetto italiano si deve a Carlo Porta. L’Inferno in versi milanesi, seppur frammentario, rappresenta il vero inizio della poesia portiana. Sospesa com’è tra emulazione e parodia, tra slancio verso il sublime e controcanto comico-realistico, la ricreazione dialettale produce un testo originale e assai godibile. Dispersi qua e là nelle edizioni delle poesie portiane, i frammenti dell’Inferno milanese sono qui riuniti, ordinati e riprodotti a fronte dell’originale dantesco. Il libro è introdotto da un ampio saggio di Pietro Gibellini e reca le retroversioni in italiano approntate da Massimo Migliorati.

La prima traduzione del poema di Dante in un dialetto italiano si deve a Carlo Porta. L’Inferno in versi milanesi, seppur frammentario, rappresenta il vero inizio della poesia portiana. Sospesa com’è tra emulazione e parodia, tra slancio verso il sublime e controcanto comico-realistico, la ricreazione dialettale produce un testo originale e assai godibile. Dispersi qua e là nelle edizioni delle poesie portiane, i frammenti dell’Inferno milanese sono qui riuniti, ordinati e riprodotti a fronte dell’originale dantesco. Il libro è introdotto da un ampio saggio di Pietro Gibellini e reca le retroversioni in italiano approntate da Massimo Migliorati.

Poeta milanese per antonomasia, Carlo Porta (1775-1821) passa la vita nella sua città, che nella stagione compresa tra il “Caffè” e il “Conciliatore” si afferma come capitale della nostra cultura, oltre che del Regno d’Italia creato da Napoleone. Funzionario nella banca di Stato, coltiva la passione per il teatro, recitando come attore dilettante, e soprattutto quella della poesia in dialetto. Difende il milanese dagli attacchi dei puristi e, attraverso il realismo e la comicità, interpreta le istanze dei romantici, nelle cui file milita durante l’aspra polemica contro i classicisti.

«A mitaa strada de quell gran viacc

che femm a vun la voeulta al mond da là

me sont trovaa in d’on bosch scur scur affacc,

senza on sentee da podè seguità»

ACQUISTA

Vergine madre. Voce di donna nella Commedia di Dante, di Lucilla Giagnoni

Lucilla Giagnoni è nata a Firenze nel 1964. Dopo la formazione alla Bottega teatrale di Vittorio Gassman, dal 1984 lavora come attrice ed entra a far parte della compagnia Laboratorio teatro Settimo partecipando agli spettacoli più significativi del gruppo tra i quali La Storia di Romeo e Giulietta (1990). Ha lavorato inoltre con Paola Borboni, Luigi Squarzina e con Alessandro Baricco e Gabriele Vacis ha realizzato nel 1998 Totem. È autrice di trasmissioni radiofoniche e dal 1996 scrive testi teatrali che interpreta sola in scena nel segno del teatro di narrazione: In risaia (1996), Atlante (2000), Chimera (2003).

ACQUISTA

L'avevo chiesto io di farlo tirare su, quel muro. Certo, mi avevano detto, non si vedrà più il mare, ma sono stata accontentata. Un muro alto di pietre che si incastrano una sull'altra. Senza cemento. È che non volevo vedere niente, non volevo vedere nient'altro. C'è troppo mondo là fuori. Stanotte allungo una mano verso la lucciola, ma non arrivo a toccarla...

Ma forse, prima, devo affrontare un viaggio. A te, a me, convien tenere altro viaggio. Un viaggio. La Divina commedia è il viaggio: il viaggio di un uomo nel mezzo del cammin di sua vita che sta in una selva molto oscura.

In questo viaggio Dante segue il consiglio della Bibbia «Guai a chi è solo, perché quando cade non ha nessuno che lo rialzi!», perciò si fa accompagnare da Virgilio e poi da Beatrice. Io vorrei farmi accompagnare da Dante, oggi, stanotte, nel mezzo del cammino dela mia vita. Devo scendere anch'io prima di poter salire..."

Dal libro:

I «sospesi»

Il racconto di Virgilio suona e si rivela come un’attenzione tutta interiore che l’antico poeta pone al dischiudersi, dentro di lui, di un nuovo mondo: l’apparizione di Beatrice ha naturalmente la vaghezza e il trasporto d’una delle apparizioni della Vita Nuova: la cui poetica ritorna qui attiva, stupendamente integrata da ogni altro acquisto; ma non vorremmo leggerla, questa volta, pensando al poi, collocandoci nel Nobile Castello, o guardando passare, fra la curiosità degl’infanti, delle femmine e dei viri, l’apparizione: vero che Beatrice nella seconda parte dell’incontro è richiesta di una nozione precisa: «la cagion che non ti guardi / dallo scender quaggiuso in questo centro»; ma la sua risposta, il canto della beatitudine che trasvola fra le miserie intatta, pur soccorrendo pietosa,

Io son fatta da Dio, sua mercé, tale

che la vostra miseria non mi tange,

né fiamma d’esto incendio non m’assale,

è tale che s’accorda con il primo senso dell’episodio, con l’incantesimo di un’apparizione interiore: l’inferno è vinto da quella luce. Conviene meditare un’altra parola su cui cade l’accento (e occorrerà ripetere che leggendo stiamo investigando di una sintassi d’immagini e di parole, non di periodi logicamente organizzati?):

Io era tra color che son sospesi,

e donna mi chiamò beata…

«Sospesi» significa l’anime del Limbo, nel loro destino fra la dannazione e la salvezza (nota che tutto è «sospeso» in questi tre prologhi dei primi tre canti: dal viaggio di Dante, incerto fra l’ombra della Selva e la luce del Colle, mentre cammina sulla piaggia, alla sorte già infera, ma non colma, degli sciagurati che mai non fur vivi: certo non adesso, morsi dai morsi della seconda morte). «Sospesi» significa, ancora, l’attesa di quel giudizio che, come risulta da molte allusioni, indirà la salvezza per talune delle anime del Limbo, disposte alla sorte di Catone, la cui veste sarà sì chiara al gran giorno, o di Virgilio, di cui Beatrice si loderà al cospetto dell’Onnipotente: quando il tempo sarà consumato, nella seconda parusia del Cristo Pantocratore e Giudice, avranno forse la sorte che le anime fedeli dei credenti in Cristo venturo ebbero alla prima parusia, guidate al cielo dal Possente «con segno di vittoria coronato»:10 quelle anime degne che vissero in terra disponendo i tempi alla divina giustizia, fondando nella giustizia uno degli elementi del regno «giustissimo e pio» del cielo Empireo, operosi in un disegno divino che la Provvidenza venne svolgendo nel tempo. Sospesi significa (ed è il senso che meglio s’attaglia qui a Virgilio) assorti nella maraviglia dell’apparizione beata. D’un tratto, e senza che nulla dei versi precedenti nel canto primo e secondo ce lo lasciasse prevedere, i modi poetici si rifanno alla lirica giovanile: solo circostanziata qui con nuova fermezza:

Lucevan li occhi suoi più che la stella

e cominciommi a dir soave e piana,

con angelica voce…

Petrarca si ricorderà di questa apparizione: «un’angelica forma, un vivo sole fu quel ch’io vidi» e appunto nel sonetto di una terrena volontà di eternarsi… E la favella che parla Beatrice non è un linguaggio di Paradiso, una convenzione linguistica stretta fra i Beati, ma il prolungarsi in una sfera ampia e sonora della sua voce, il volo della sua parola, l’acquisto, pur qui, di una eternità beata, traverso l’opera e la parola terrene. Quando nel primo canto Virgilio si presentava a Dante, la sua storia era circoscritta nel tempo e nello spazio; ma qui la menzione stessa delle origini dell’anima cortese «mantovana» è rapita per entro l’infinità del moto, risollevata quasi nell’altissimo cielo, l’ampio cerchio dove Beatrice arde di tornare.

La luce (dal Paradiso di Dante) di Mario Luzi, a cura di Stefano Verdino

«La luce nel paradiso è forte… è una prima maestosa e severa manifestazione dell’unità del mondo all’intelligenza che la riceve» scrive Mario Luzi in un testo raro dedicato al paradiso e ripreso nel 700° di Dante, con un’antologia molto personale della cantica. Ma la luce è sempre legata all’esperienza della tenebra «poiché la tenebra ha la sua luce così come la luce conosce il buio e la cecità dei suoi eccessi». Un testo rivelatore e unico, edito a tiratura limitata. Con i disegni di Botticelli.

Mario Luzi è stato uno dei più autorevoli poeti contemporanei italiani. Nato a Firenze il 20 ottobre 1914 e spentosi nella stessa città il 28 febbraio 2005, la sua prima raccolta lirica risale al 1935 (La barca) con testi esemplari dell’ermetismo italiano. Da Al fuoco della controversia (premio Viareggio) a La passione, uno dei temi dominanti della sua poesia è l’angosciosa contrapposizione tra tempo ed eternità, tra individuo e cosmo. Luzi è anche autore di interventi saggistici e di traduzioni, da Racine a Shakespeare (come in Parlate, pubblicato da Interlinea, dove compaiono parti dell’Amleto). nel catalogo di Interlinea è possibile trovare anche L’adorazione dei Magi e dei pastori (con Pieter Bruegel) e Toscana mater.

Dal libro:

Il rapporto tra Luzi e Dante è costitutivo, come si sa, con varie tappe nel corso della sua lunga attività poetica: dal cruciale saggio L’inferno e il limbo all’attenzione per la seconda cantica, che lo vide anche drammaturgo del Purgatorio (per Federico Tiezzi), ma negli ultimi anni il richiamo più forte fu per il Paradiso e in particolare per il tema della luce.

In questo saggio Luzi attiva una sorta di percorso che la luce fa nel Paradiso dantesco. Dapprima è luce intellettuale, un «primo incontro» «austero» per «esaltare la disparità» e «un primo grado stupefatto di conoscenza». Poi vi sarà una costante «addizione» per cui «la luce è insieme l’evento e il linguaggio», in un deciso «hic est» per cui le varie strumentazioni dell’ars (allegoria, simbolo) vengono superate dalla «energia intrinseca della luce e delle sue figure, e della musica che coopera spesso a definirle». «La danza», il movimento armonico, è spesso «il sigillo dell’alleanza». Ed a questo punto l’«armonioso fulgore» si manifesta come amore, in una conciliazione somma, tra movimento e stasi, tra Eraclito e Parmenide. Da qui anche «l’agonia della dismisura tra la necessità di dire e l’effabilità », ma non c’è mai «disperazione» perché i prodigi dell’arte e della parola sono impareggiabili: «la fusione luce-colore è più spinta che nella pittura grandissima dei suoi anni, specialmente senese, per lo più celestiale».

Non mancano domande; sul conflitto luce-tenebra, dietro l’autorità di Giovanni e l’altra, intrigante, anche inquietante: «tutto si unifica nella sublimità della luce. Ma anche si annulla?»

ACQUISTA

Le metamorfosi di Dante - Nuova Corrente 168, a cura di Giovanni Battista Boccardo, Stefano Verdino

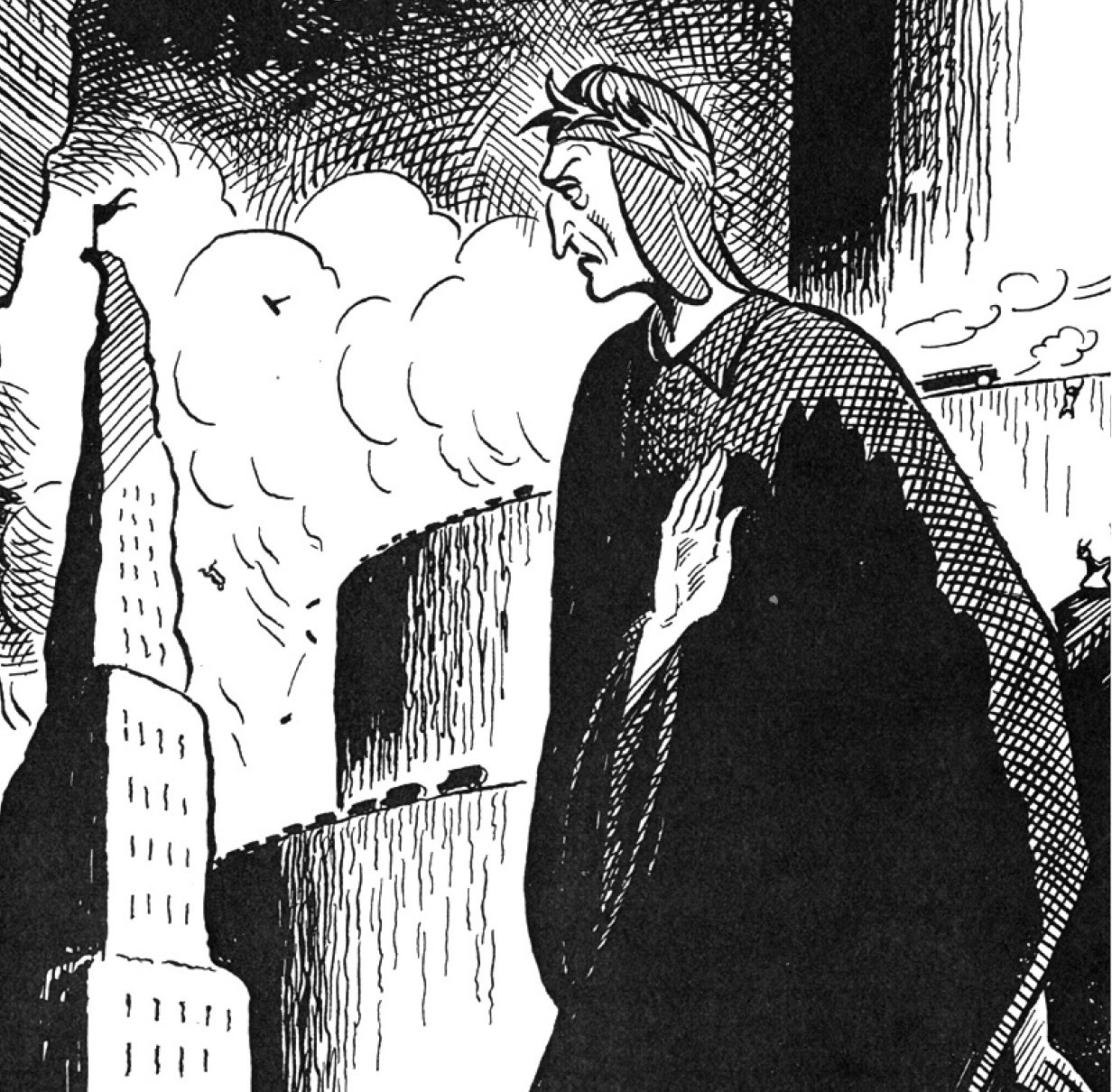

Nella varia fortuna di Dante tra Otto e Novecento questo volume di “Nuova corrente” ritaglia aspetti diversi e originali, con una mappatura e una chiave interpretativa di questa presenza dantesca e sul personaggio di carta Dante, sul rapporto con il cinema e su versanti davvero poco noti e sorprendenti: dal Dante criminologo all’uso fantasmagorico della Commedia nel mondo americano tra vignettisti e luna park, fino alla prima ricognizione su esempi di citazione dantesca in un campionario di poeti oggi operanti. Ricco è il corredo delle immagini, spesso rare e non note al lettore italiano; in appendice si riproducono per la prima volta integralmente le dieci tavole originali a tempera, china e pastello, che Gib utilizzò per le sue cartoline dantesche nel 1915.

Nella varia fortuna di Dante tra Otto e Novecento questo volume di “Nuova corrente” ritaglia aspetti diversi e originali, con una mappatura e una chiave interpretativa di questa presenza dantesca e sul personaggio di carta Dante, sul rapporto con il cinema e su versanti davvero poco noti e sorprendenti: dal Dante criminologo all’uso fantasmagorico della Commedia nel mondo americano tra vignettisti e luna park, fino alla prima ricognizione su esempi di citazione dantesca in un campionario di poeti oggi operanti. Ricco è il corredo delle immagini, spesso rare e non note al lettore italiano; in appendice si riproducono per la prima volta integralmente le dieci tavole originali a tempera, china e pastello, che Gib utilizzò per le sue cartoline dantesche nel 1915.Dal libro:

Tra le tante e curiose metamorfosi toccate alla vita e all’opera di Dante rilevo il singolare caso di Gemma Donati: nella Parigi di fine Ottocento la muta donna fiorentina ha spicco e voce di mezzosoprano in un’opera in quattro atti, Dante, parole di Édouard Blau (il librettista del fortunatissimo Werther pochi anni prima), musica di Benjamin Godard (prima all’Opéra comique, 3 maggio 1890). L’opera, la più ambiziosa del suo autore, non ebbe successo, ma ebbe anche i suoi entusiasti ammiratori come il musicologo genovese Lorenzo Parodi, primo bibliotecario del Conservatorio “Paganini” di Genova, e ha avuto recenti importanti resurrezioni a Monaco (2016) e Saint-Étienne (2019), tanto che si può comodamente ascoltare su Youtube. Ebbene, seguendo la tradizione del teatro classico francese, a Gemma viene riservato il ruolo di confidente, ma sorprendentemente della sua “rivale”, di Beatrice; non è più la moglie del poeta, per il quale solo spasima nel segreto del suo cuore e nei vari «a part». Il librettista usa solo il nome, il musicale bisillabo, e ne fa una affettuosa confortatrice di una afflitta Beatrice, specie nel finale IV atto, che si svolge singolarmente in un convento di suore a Napoli, con una Beatrice in fin di vita come Violetta Valery, struggentesi per l’amore lontano, che come Alfredo alla fine comparirà a raccogliere l’ultimo sospiro dell’amata. All’apertura dell’atto grande scena monologante di Gemma, con tanto di preghiera all’angelo della morte perché storni al momento il suo sguardo dalla povera Beatrice:

O toi, qu’en secret sa douleur réclame,

Ange de la mort, poursuis ton chemin!

Ne fais pas si tôt ses paupières closes,

Son beau front baigné de pleurs superflus.

Les champs du repos ont assez de roses;

Qu’importe à la tombe une fleur de plus!

E per non tralasciare nulla Blau e Godard ci lumeggiano una Firenze di cappa e spada nei primi atti, con l’accorato appello di Dante alla sua entrata in scena («Guelfes ou Gibelins, qu’importe la bannière! / Blancs ou noirs, fils ingrats, vous frappez votre mère») e ci presentano al III atto la «Vision», che è sintesi della Divina commedia: si abolisce il Purgatorio, ma appare Virgilio, con Choeur de Damnés e Tourbillon infernal, dove si citano Ugolino e Francesca, per poi passare al Paradiso, alla Divine Clarté ed Apothéose de Béatrice.

Ho indugiato sull’esempio, anche per introdurre, minimamente, un versante delle metamorfosi dantesche, quello musicale, che il nostro fascicolo non esplora. E siamo sempre nella stagione di secondo Ottocento, che è la matrice principale di tante metamorfosi dantesche, a partire – per rimanere in terra di Francia – dalle illustrazioni di Doré, il cui spicco, come si vedrà, sbuca continuamente in queste pagine (specie nel fantasmagorico mondo americano che va dai vignettisti al luna park, secondo quanto illustra il saggio di Boccardo). Sugli aspetti di derivazioni dantesche dall’Ottocento a oggi c’è ormai una ricca letteratura critica, che si è molto incrementata in questi ultimi anni e che ha spicco anche nell’attuale mostra Dante. Un’epopea pop, allestita nel 2021 dal MAR di Ravenna, a cura di Giuseppe Antonelli con la collaborazione di Giovanni Battista Boccardo e Federico Milone.

ACQUISTA

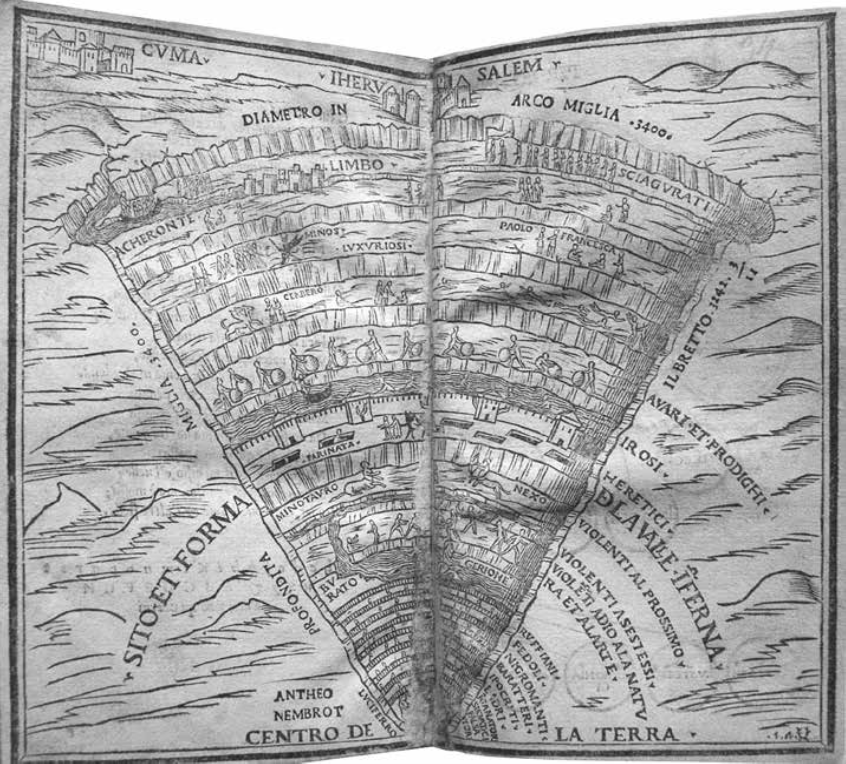

La collezione dantesca di Carlo Negroni a Novara. Catalogo delle edizioni dei secoli XV-XVII, a cura di Valentina Zanon

Questo catalogo, pubblicato in occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri e di una mostra bibliografica dedicata alla Collezione Dantesca del senatore Carlo Negroni, a cui è intitolata la biblioteca civica di Novara grazie a un suo lascito, raccoglie le edizioni più preziose di tale raccolta. Si tratta di quelle relative a tre secoli: il XV, quando la stampa nasce e i libri sono detti “in culla” (“incunaboli”), il secolo XVI (il Cinquecento che dà il nome alle “cinquecentine”) e il secolo XVI (“seicentine”). Lo stesso Negroni era consapevole del valore della collezione, tanto che scrisse nel proprio testamento, lasciando le opere alla comunità novarese: «raccolta questa che è tra le più copiose che si conoscano, essendovi compresa una grande quantità di esemplari di somma rarità, di straordinario valore e mancanti anche a non poche delle primarie e più ricche Biblioteche pubbliche e private».

ACQUISTA

E per i più piccoli...

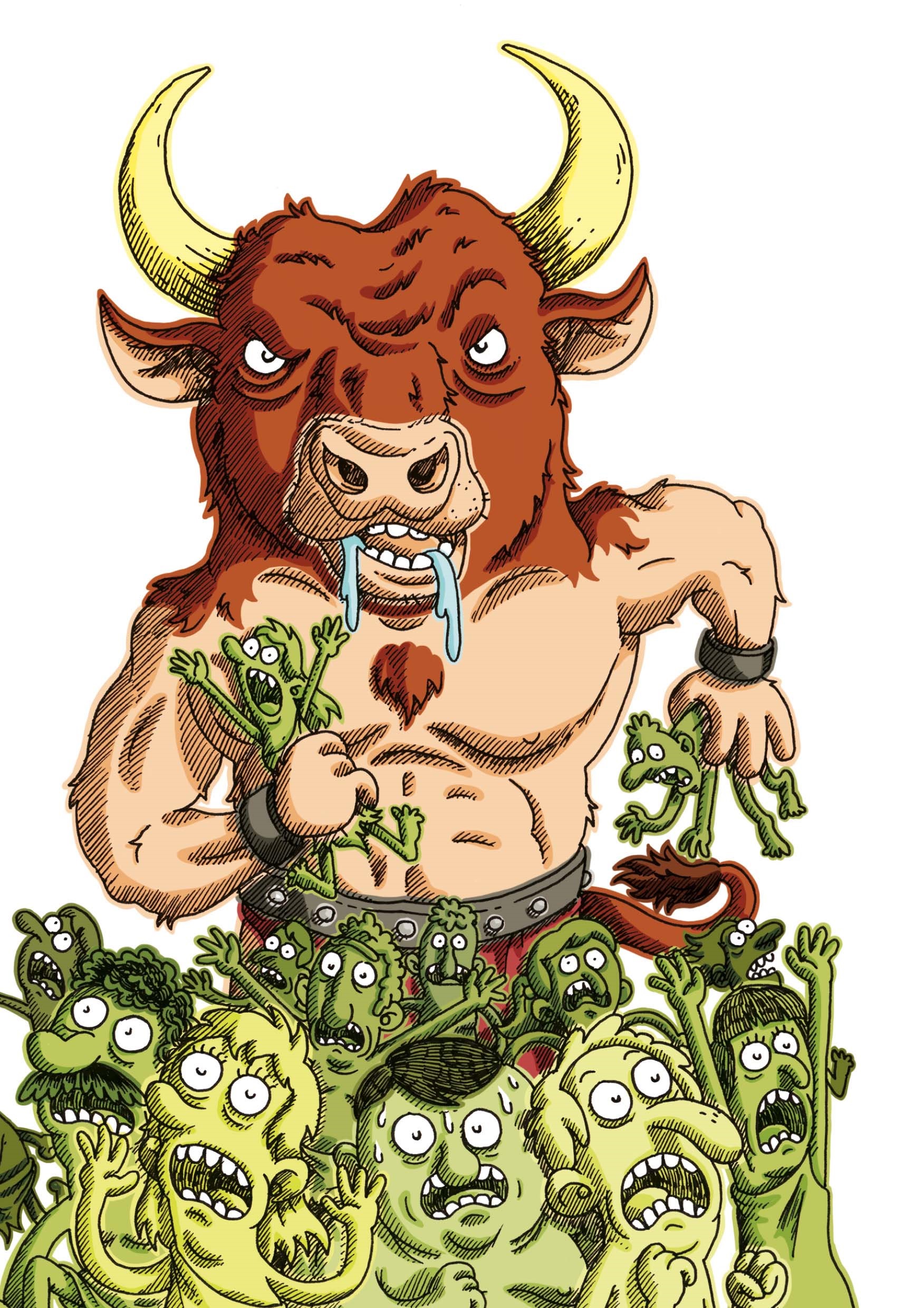

I mostri dell'Inferno. In viaggio con Dante di Anna Lavatelli, con illustrazioni di Enrico Macchiavello

I mostri dell'Inferno. In viaggio con Dante di Anna Lavatelli, con illustrazioni di Enrico MacchiavelloEcco un inaspettato viaggio nell’Inferno di Dante alla scoperta dei suoi mostri, da Cerbero a Caronte, da Minosse al Minotauro, che riprendono vita e si lamentano, lanciano invettive, raccontano il loro duro lavoro. Un libro “mostruoso” che cattura il lettore più giovane: «Quello che vi voglio raccontare potrà sembrarvi una storia inventata. Non siete obbligati a credermi e io non voglio convincervi a tutti i costi».

Dal libro:

E lui ha cominciato a borbottare: «Ma cosa vi insegnano, allora, le maestre! A miei tempi sì che la scuola era una cosa seria».

E intanto si è alzato dal divano, ha cercato tra i libri che tiene sullo scaffale ed è tornato indietro con un volumone che doveva pesare un bel po’.

«Ecco qua» ha detto. «La Divina Commedia. Il viaggio di Dante nell’aldilà, attraverso l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. Accompagnato prima da Virgilio, il grande poeta latino, e poi da Beatrice, la donna da lui sempre amata… Queste cose bisognerebbe saperle. Dante è il padre della lingua italiana…»

«Ma io devo leggere solo questa pagina...» ho cercato di ribattere, perché so come vanno a finire queste cose. Quando mio nonno mi aiuta a fare i compiti, partiamo dalle divisioni a due cifre e – se lo lascio fare – arriviamo alle radici quadrate. Lui si diverte ma per me è una tortura.

ACQUISTA